2017年 4月1日

|

|

このページも長くなりました。

次のページへ移ります。

宜しければこちらをクリックして下さい。

|

|

|

2017年 3月31日

|

今朝、店に行くとデッキの雪がご覧の通りになっていました。

|

|

この雪は今日中に融けて無くなるでしょう。

去年は3月6日に無くなりました。

去年は雪が少なかったから・・・。

デッキの雪が無くなると春支度を始めなければなりません。

まず最初にするのはデッキの高圧洗浄です。

雪って意外と汚れているんですよね。

融けるとデッキには汚れ付いていますので、毎年高圧洗浄します。

次はデッキに椅子とテーブルを倉庫から持ってきます。

ああ、その前に、4月3日の閉店後にしなければならないことがありました。

雛人形の片付けです。

そして鯉のぼりをあげるのにポールを立てなければなりません。

こうして毎年同じ事を繰り返しているようですが、それでもその年によって少しずつ違うんですよね。

|

2017年 3月28日

|

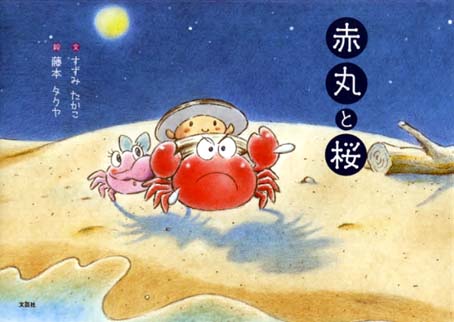

家内のおばさんが作家になり、『赤丸と桜』という絵本を文芸社から出版しました。

文/すずみ たかこ

石川県珠洲市出身。

大阪府在住。

絵/藤本タクヤ

東京都出身。

イラストレーター。

絵本、幼児教育関係の書籍など様々な場面で活動中。

|

|

苦難の中でも思いやる心を忘れず懸命に生きる。

カニの兄妹を描いた切なく温かな絵本です。

|

大きな波がおしよせた!

「母さん! 母さぁんー」

大波にのまれ見失った母をさがしにカニの兄妹・赤丸と桜は、夜の浜辺へ踏み出した。

浜辺で出会った二枚貝のちび丸も家族と離れ離れになっていて……。

そこで赤丸たちは、ちび丸のために奮闘します。

苦難の中でも思いやる心を忘れず、懸命に生きる子らの切なくあたたかな物語が静かに心にしみていくことでしょう。

|

本屋さんはもちろん、Amazon、ローチケHMV、楽天、honto等の通販でも購入出来ます。

|

2017年 3月27日

|

あと5日で3月も終わりです。

月末になると店のトイレに飾るイラストの用意をします。

いつもその月に生まれたか亡くなったジャズアーティストのイラストを用意します。

来月は4月ですので4月に亡くなったアーティストを捜すとビリー・ホリデイ(Billie Holiday)がみつかり、彼女のイラストに決めました。

そこで問題が発生したのです。

彼女は「ジャズ・ボーカリスト」とも「ジャズ・シンガー」とも言われますよね。

「ボーカリスト」と「シンガー」の違いは何なのでしょう?

|

(イラストは「音大出身男のタラタラ手帖」 より)

|

そんな事を考えていると「ボーカリスト」と「シンガー」だけではなく、「声楽家」と「歌手」と「歌い手」の違いって何だろう?と・・・。

というわけで、今回はこの5つの違いについてのお話を書こうと思ったのですが、長くなるので「ボーカリスト」と「シンガー」だけにします。

そもそも、Singerはシンガーと書くのに、なぜVocalistはボーカリストではなくヴォーカリストと標記したくなるのでしょうか?

「ヴォーカリスト」と書くなら、「スィンガー」と書かなくちゃダメですよね。

でも「スィンガー」は、どうもかっこ悪い。

そもそも、”Si”という発音と同じくらい、“Vo”という発音をカタカナで表記するのは不可能なわけで・・・。

とにかくインターネットで調べてみました。

まずは「シンガー」

「歌手」を英語にしたら「シンガー(singer)」ですが、何か問題はありますかね?

辞書的な意味

歌手。声楽家。

(引用元:goo辞書)

歌手。声楽家。

(引用元:コトバンク)

この「異論は認めない」的なアッサリ具合は!

まあとにかく、とても分かりやすいですね。

やはり日本語の「歌手(声楽家も含む)」というのを英語に変えただけなんですね。

単純すぎですね。

実際はちょっとニュアンスが違うように思うのですが・・・。

でも、実際に「シンガー」という言葉を使うときは、「歌手」とは少し違ったニュアンスで使っているような気がします。

「歌手」といえば一般的には歌謡曲、演歌などを生業としている人のことを指すことが多いですが「シンガー」という言葉は、「シンガーソングライター」的な意味で使ったり、ジャズやフュージョンなどの歌手のほうに使う頻度が多いような気がするのです。

これはあくまでも私のイメージですが、わざわざ「シンガー」って言うのも、何か気取っている感じがしませんか。

「ボーカリスト」(ヴォーカリストとも)という言葉も調べてみました。

辞書的な意味

歌手。声楽家。

(引用元:goo辞書)

歌手。声楽家。

(引用元:コトバンク)

あら、まぁ、辞書的には「シンガー」と同じですね。

「シンガー」とどこが違うのでしょうか。

でも、『言葉が違うということはそれなりに違いもあるはず!』と思い、調べてみました。

そしたら以下のような意見を見つけました。

あくまで一意見ですので、参考までに。

singer 歌う人,歌手,声楽家;詩人;鳴き鳥

Vocalist instrumentalistに対しての音、歌手

(引用元:知恵袋)

すなわち、「シンガー」は人。

「ボーカリスト」はパート的な役割ということでしょうか。

そういえば、バンドなどでは「ドラム、ベース、ボーカル」といった感じで担当が分かれていることが多いですね。

そこで、ボーカル(歌)を担当する人のことを「ボーカリスト」と言いますね。

「シンガー」とは言いませんね。

つまり、「ボーカリスト」と「シンガー」は辞書的な意味は同じでも、ニュアンスや実際の使われ方には違いがあるのかもしれません。

シンプルに言うなら、シンガーは「歌手」というイメージに対し、ボーカリストは、「バンドの歌い手」というイメージがあります。

つまり、ボーカリストはギターリスト、ベーシストなどと同じように、担当楽器を表すことばなのです。

つまり、「バンドで、声という楽器を演奏する人」ということばなのですね。

それに対して「シンガー」はジャズバンドなどのグループに所属していない「歌い手」というのが適切な呼び方なのでしょうね。

ちなみに、初音ミクなど音声合成によって作られたボーカル音源・キャラクターのことを「ボーカロイド」といいます。

YouTubeなどでも、最近はこのボーカロイドによる歌が多くなったように思います。

|

2017年 3月22日

|

皆さんは朝食をとりながらテレビをご覧になっていますか?

朝のニュース、それともモーニングショーやバラエティー番組でしょうか。

私達は『ER』というアメリカのドラマを観ています。

言っては何なのですが・・・、日本のちんけなドラマより数段リアルです。

|

|

『ER』とは救急専門外来のことです。

救急医療はアメリカと日本のシステムとでは違い、アメリカの救急医療は病院によっては完全独立化されており専門スタッフが待機しています。

そうした地域の中核ERに救急患者は原則、最優先で搬送されます。

日本では軽症、中症までは救急外来ではなく診療科に回されるのだそうです。

また、研修医は救急医療行為には参加できません。

ああ、『ER』とは救急室(emergency room)の略語で、本来は診療スペースを意味していますが、北米型の救急診療が、『ER』あるいは『ER型診療』として日本でも注目されはじめています。

ドラマの中のERでも医師や看護師達が、人命を救うために時間と戦いながらパニックになるくらい忙しく働いています。

救急医療は時間との戦いなのですね。

以前に救急医療をしているお医者さんからこんなお話を聞いたことがあります。

「坊主や神主も毎日祈っているだろうが、オレ達も毎日、人命を救うために『死ぬな!』と心の中で祈りながら手当をしたり、手術をしたりしている。時には知らず知らずのうちに「死ぬな!」と声に出していることもあるんだ。」

というものでした。

彼等のお陰で命を救われた人がどれだけ多いか。

救急医療に携わっている人達は大変ですよね。

やはり、手当をしても亡くなってしまうのが一番辛いそうです。

ああ、救急医療と言えば救急車ですよね。

日本では救急車を呼んでも無料なのですが、ほとんどの外国では有料、というのをご存じでしたか。

ニューヨークでは2,5000円ほどだと聞きました。

日本以外で無料の国では、救急患者でないと判断した場合には乗せなくてもよい制度になっているそうです。

一方、日本の救急隊は絶対に要請を断ってはいけないことになっています。

これが日本と欧米との「生命に対する考えの違い」を示しています。

欧米では生命に関することは最も大切だから値段が高いのは当前と考えます。

しかし日本は生命に関わることは最も大切だからタダと考える。

このように生命を大切とする部分は同じですが、それを支える費用については日本と欧米ではまったく逆なのです。

|

2017年 3月21日

|

この時期は三寒四温ですね。

昨日は晴れて暖かだったのですが、今日は雨で寒い日となりました。

ところで、昨日裏山から

「ホーケキョケキョ」

という鳴き声が聞こえました。

「ホーホケキョ」ではありません。

ウグイスが鳴く練習をしているのです。

もうしばらくすると「ホーホケキョ」と上手く鳴けるようになります。

梅にウグイス。

花がるたにもあるように、梅の時季になるとウグイスが「ホーホケキョ」と鳴き始めます。

いつもはヤブの中に隠れ、その姿を見ることは少ないのですが、その「声」で存在がわかります。

ウグイスは別名、春告鳥(はるつげどり)、花見鳥、歌詠鳥とも呼ばれるそうですが、今年の春は雪が少なかったので少し早い春告鳥になりました。

「ホーホケキョ」と美声でさえずるようになるのは、初鳴きからしばらくたってからです。

それまでは「ホーケキョケキョ」と上手く鳴けません。

山から里に降りてきて次第にうまくなるのだそうです。

ところで、ウグイスは、春先だけに鳴くものだと思いがちですが、実は盛夏の頃まで鳴き続けているのだそうです。

ウグイスは、4月も過ぎると、再び山へと戻り巣作りを始めます。

ウグイスは山に戻って鳴いているのだそうです。

「ホー」は、ウグイスの「吸う息」、「ホケキョ」は「吐く息」の音だそうです。

|

2017年 3月15日

|

フランス料理のシェフはどんな料理を食べているのでしょう?

ケーキ屋さんは毎日ケーキを食べているのでしょうか?

大工集団 欅は喫茶大工集団 欅も経営しています。(ああ、ご存じでしたか)

そんな私達なのですが、珈琲は店でお出ししているブレンド珈琲を家でも飲んでいます。

毎日、数杯飲むのですが、当店のブレンドが一番美味しい。

手前味噌、自画自賛してしまいました。

飲み慣れているからなのでしょうかね。

家で飲む珈琲も店で電動ミルで挽くのですが、昨夜は久々にコーヒーミルを使いました。

|

|

ご覧のように家ではアルコールランプを使ってサイフォンで点てています。

いつもはブレンドを飲んでいるのですが、時々は違う珈琲を仕入れてみます。

昨夜はハワイコナ・エクストラファンシー・ダークローストを飲んでみました。

長い名前のようですが、少しご説明します。

「ハワイコナ」は「コナコーヒー」とも呼ばれる、世界三大コーヒーのひとつで高級コーヒーの代名詞になっています。

そのハワイコナの中でも最上級グレードの豆が「エクストラファンシー」です。

豆の等級を判断する基準である、大きさ、形、均一性などすべての点で最高ランクの評価を得ているのが「エクストラファンシー」です。

ハワイコナのエクストラファンシーはコーヒー通が憧れる、まさにコナコーヒーのキングと呼ぶにふさわしい最高傑作です。

ダークローストとは「やや深く焙煎している」ということです。

テイストをすると、芳醇な香りと深いコクがあり、しかも口の中でとろけるようなまろやかさがありました。

テレビの食レポ風に言えば、ソフトで気品溢れる贅沢な味わいです・・・、な~んて・・・ね。

でも、やっぱり、どうしても、何が何でも・・・、

喫茶大工集団 欅のブレンド珈琲が美味しい。

|

2017年 3月14日

|

一昨日、航空機40機を従えてサウジアラビアの王様が来日されましたよね。

1500人の大訪問団だそうですね。

日本での移動のために400台以上の車が必要で、ハイヤー業界関係者は「指定されるのはベンツやBMW、レクサスなどの高級車ばかりで、関東だけでは足りず東海地方のハイヤーも探したそうです。

高級ホテルの客室も1200室は押さられたとか。

すごいですね。

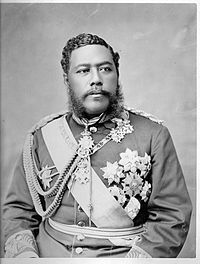

では、明治維新後に外国の元首で最初に来日したのは誰だかご存じでしょうか。

1881年(明治14年)3月4日に来日したハワイ王国のカラカウア王でした。

|

|

いま、ハワイはアメリカの州となっていますが、どうしてハワイ王国がハワイ州となったのでしょう。

ハワイは、18世紀末キャプテン・クックが「発見」したことになっています。

これは西洋人的な見方で、実際にはハワイには元々のハワイ人達が平和に暮らしていたのです。

やってきたクックは、交易を申込んだのですが、同時に麻疹、結核、コレラ、ハンセン病、梅毒も持ち込みました。

ハワイにやってきた白人たちは、島民たちが土地の所有権を持たないことをいいことに、勝手に土地を領有しました。

それがどのくらいの規模であったかというと、なんとハワイ王国の国土の75%以上です。

島民たちは居住区を追いつめられ、クックが最初に来島した頃には30万人あった人口が、およそ百年後にはわずか5万7千人にまでに減ってしまっていました。

国民の8割の人口が失われてしまったのです。

ちなみに欧米によって植民地化された国は、ほぼ例外なく人口が8〜9割減少しています。

なかでももっとも悲惨だったのはアメリカインデアンで、彼らはかつて北米に約800万の人口があったものが、欧米人の上陸後いまではわずか35万人にまで人口が減少しています。

しかもインデアンの純血種はいまや皆無です。

これが何を意味しているかは申上げるまでもないことだと思います。

この情況にあってハワイの人々の生活を守るためにと立ち上がったのが、カメハメハ大王です。

カメハメハ大王は19世紀、日本の明治のはじめ頃に、ハワイ諸島の統一を果たしていました。

大王は欧米人種と対抗するために、明治維新のときの日本と同じように一方で彼らから武器・弾薬を買い、一方で種々の部族がひしめくハワイ諸島を統一しました。

武器購入のための資金はサトウキビ等の輸出など、国内産業の発展によって賄いました。

なんとかして白人たちと人として対等に暮らせるようにしようとしたのです。

けれども輸出相場の変動、疫病の蔓延、白人たちによる暴行等によって、国力は徐々に衰退してしまいます。

カメハメハ大王没後、大王の孫にあたるカラカウワが王位に就きました。

そして王位に就いたカラカウワ大王は、明治14(1881)年に来日したのです。

この頃の日本は有色人種で唯一の独立国でした。

日本は有色人種の希望の星だったのです。

そしてこれが外国の元首が日本にやって来た最初のできごとでした。

来日したカラカウワ大王はアメリカ人の随行員らを出し抜いて、日本人通訳のみを連れて、密かに赤坂離宮を訪ねると、明治天皇との単独会見を願い出ました。

天皇側は夜中の訪問を不審に思ったけれど、とりあえず会見に応じました。

大王は明治天皇にハワイ王国の窮状を述べました。

そして、5つの事柄について日本の協力を要請しました。

1 日本人移民の実現

ハワイ人の人口減少を同一種族である日本人の植民で補う。

2 やがて王位を継ぐことになる姪のカイウラニ王女と

日本の皇族の山階宮定麿親王との婚約。

3 日本・ハワイの合邦(ハワイを日本にしたい)

4 日本・ハワイ間の海底電線(ケーブル)敷設。

5 日本主導による「アジア連邦」の実現。

上にあるカラカウワ大王の写真をみたらわかりますが、いまではすっかり様変わりしてしまったのですが、もともとのハワイ諸島に住んでいた人たちは、モンゴロイドであり、縄文人の末裔です。

ですから顔立ちも日本人と同じです。

上にある「1」の「同一種族」という言葉は、こういうところから来ています。

もし、「3」の「日本・ハワイの合邦」がなされていれば、ハワイは日本の「ハワイ県」になっていたかもしれません。

しかし、明治維新後わずか14年の日本にはこの時点で欧米列強を敵に回して対抗できるだけの力はありません。

やむなく明治天皇は翌年カラカウア大王に特使を派遣して、婚姻を謝絶しています。

その代わりに、日本人によるハワイ移民は実現させました。

これが1884年の「日本ハワイ移民協約」です。

明治18(1885)年、第一陣の日本移民がホノルルに到着しました。

このときハワイでは盛大な歓迎式典が行われています。

カラカウア大王もご臨席されました。

やってきた日本人には日本酒が振る舞われ、ハワイ音楽やフラダンス、相撲大会まで催されています。

明治24(1891)年1月、カラカウア大王が病死し、後継者には大王の実妹のリリウオカラニが女王として即位しました。

女王は、明治26(1893)年1月15日、ハワイの民衆に選挙権を与えるために、ハワイの憲法を変えようとしました。

宮殿前には女王を支持するハワイの大勢の民衆が集まりました。

けれど、この憲法改正案にはひとつ問題がありました。

施行されると、市民権を持っていない白人たちは選挙権を得られないのです。

つまり参政権が否定されます。

まさにそのための憲法改正でもあったわけです。

これに対し、米国公使のスティーブンスは翌16日、「米国人市民の生命と財産を守るために」と称して、ホノルル港に停泊中の米軍艦ボストンから海兵隊160余名を上陸させ、政府庁舎や宮殿近くを制圧してしまいました。

そして軍艦ボストンの主砲の照準をイオラニ宮殿にピタリと合わせました。

宮殿前には大勢のハワイ市民が集まっているのです。

スティーブンスやハワイ最高裁判事サンフォード・ドールら在ハワイ米国人は、この状況のもとで、ハワイの民衆の命と引き換えに、女王の身柄を拘束しました。

ハワイの王族や国民達は、女王奪還のために徹底抗戦の構えを見せます。

けれど、島民たちの命が人質に取られているという状況を前に、リリウオカラニ女王は「無駄な血を流させたくない」と、退位を決意します。

この瞬間にハワイ王国は滅亡してしまいました。

カラカウア大王が来日から僅か12年後のことでした。

しかしハワイには、将来の日本との合邦もあり得るという前提で入植した2万5千の日本人がいます。

その命までも人質になっているのです。

そこで急きょ日本から派遣されたのが、巡洋艦「浪速」と「金剛」でした。

2月23日、到着した「浪速」と「金剛」は、米軍艦ボストンの両隣に投錨しました。

艦長は、若き日の東郷平八郎です。

東郷平八郎は、いっさい米人たちと会おうとせず、会話も拒みました。

そして、ただ黙ってボストンの両隣に「浪速」と「金剛」を停泊させました。

もちろん砲門はまっすぐ前を向いたままです。

けれど完全な臨戦態勢です。

ボストンからしたら、これほど気持ちの悪いものはありません。

両側を日本の巡洋艦が固め、その主砲はいちおうは前を向いているものの、ちょっと横を向いただけでボストンボストンは沈没を免れないのです。

東郷平八郎は実弾をもって戦うのではなく、米人たちに無言の圧力を与えることで、ハワイ市民の混乱や市民に対する白人の略奪を阻止したのです。

かつて日本に来日したカラカウア大王はキリスト教宣教師によって禁止されていたフラダンスを復活させた大王でもありました。

ですからフラダンスの父と呼ばれています。

みなさんもよくご存じの「アロハ・オエ」。

あの曲はハワイ王国最後の女王リリウオカラニ女王が作詞作曲したのです。

『Aloha 'Oe アロハ・オエ(あなたに愛を)』

Ha'aheo ka ua i na pali

Ke nihi a'ela i ka nahele

E hahai ana paha i ka liko

Pua 'ahihi lehua o uka

Aloha 'oe, aloha 'oe

E ke onaona noho i ka lipo

A fond embrace a ho'i a'e au

Until we meet again

山たちこめる雲 霧化し森の間間

さがす谷咲く花 潤むいのちつぼみ

ふるさと ふるさと

うるわしのああ まほろば

もう一度 抱きしめて

さようならふるさと

とてもやさしい旋律の曲であり、いかにも太陽の恵みを燦々と浴びた南国の名曲という印象がありますが、そこに歌われているのは「うるわしの古郷、もう一度抱きしめて、さようなら古郷」です。

名曲アロハオエの美しい旋律の陰には、侵略者に踏みにじられ祖国を失ったハワイの民の悲しみが歌われているのです。

そしてそんな深い悲しみがあっても、それをやさしく明るい旋律で包んでしまう。

恨みだ被害者だといって、ただ闇雲に騒ぎ立てるどこかの国の人とは、明らかに民度に違いがあるということがおわかりいただけようかと思います。

このリリウオカラニ女王の決断は、ポツタム宣言受諾のときの昭和天皇のご聖断を思い浮かべさせます。

そのとき昭和天皇は「一人でも多くの国民に生き残ってもらって、その人たちに将来ふたたび立ち上がってもらう以外に、この日本を子孫に伝える方法は無いと思う。みなの者は、この場合、私のことを心配してくれると思うが、私はどうなってもかまわない」と語られました。

西欧で生まれた国民国家は、基本的に王は庶民から収奪し、戦争をし、贅沢三昧をするなど、ろくなことをしないから、その王権に制限を加える、ということのために、憲法や政治組織ができあがっています。

けれど、日本にしてもハワイにしても、王はどこまでも慈しみの存在であり、神々と繋がるシラス存在です。

まるで文化が異なるのに、これを無理やり一緒くたにしようとするから、矛盾ばかりの歴史認識となり、歴史を合理的な因果関係で語れなくなるのです。

リリウオカラニ女王の退位とハワイ王国の滅亡は、女王自身の「我が身はどうなっても構わない。ひとりでも多くの国民の命を守りたい」というご決断のもとに行われました。

こうしてハワイ王国は滅亡しました。

1898年8月12日、米西戦争でハワイの地政学的重要性を認識したアメリカ合衆国はハワイ共和国を併合、米自治領ハワイ準州としました。

ハワイは、女王の退位という現実の前に、それ以前にあったハワイの古くからある文化のすべてが失われてしまいました。

日本も、本当に下手をすれば、もしかしたら黒船来航以後、欧米列強によって国民の人口の8割が失われ、さらに国そのものがこの地上から消えてしまっていたのかもしれないのです。

日本を守ることができたのは、ひとえに、幕末から明治にかけての日本人が、勇敢に「戦う」という姿勢を貫いたことによります。

さて、今の日本人に日本を守るための「戦う」という崇高な志を持った人がどれ程いるのでしょうか。

|

2017年 3月13日

|

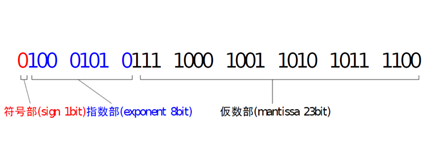

16bitとか24bitはPCオーディオをしている人ならご存じでしょうが、では、32bit-floatはご存じでしょうか。

実は私、今日初めて32bit-floatがあると知りました。

32bit-float、つまり日本語で書くと「32bit浮動小数点数」ということですよね。

浮動小数点数は、工学系の人なら普段からよく使っていると思うのですが、普通の人にはやや馴染みが薄いでしょう。

今日は簡単に32bit-float、つまり32bit浮動小数点数をご紹介しましょう。

その言葉通り、小数点のある数値を扱っており、先ほどの16bitや24bitなど、整数で扱う数値とはちょっと違います。

では、何が浮動なのかというと小数点の位置が自在に動くということなのです。

一般的な表現でいえば、「有効桁数が決まっていて、それが万単位の数字なのか、億単位なのか、兆単位なのかを別途自由に設定できる数」といえばいいのでしょうか。

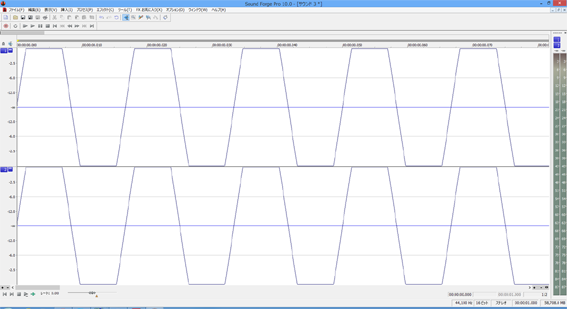

もっと具体的に表すと、下図のように32bit-floatは32桁の2進数が符号部、指数部、仮数部の3つから構成されています。

|

|

指数部が8bitあるおかげで、絶対値においてとんでもないほどの小さい数から大きい数まで表せるようになります。

これを十進数で表すと

0.00000000000000000000000000000000000000000000140239846~340,282,347,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

これを見ると、整数の24bitや32bitと比較して、いかに広い範囲の数字が扱えるか分かっていただけるでしょう。

ちょっと数学っぽい難しい話になってしまいましたが、ここで重要になるのは絶対値で1よりも大きい値を扱えるという点にあります。

これはどういうことを示すのか?

通常、オーディオで扱える音量の範囲は無音=-∞dBを0、最大音量0dBを1としたら、絶対値で0~1の範囲です。

だから、グラフ表示させた際、0dBを超えない範囲で波形が描かれることになります。

もし0dBを超えるような演算をすると0dBが頭打ちとなり、音が歪んでしまうため、0dBを超えないようにするのがオーディオ処理の鉄則となっているのです。

このことは16bitだろうが、24bitだろうが、そもそもアナログであっても最大音量を超えてはいけないというのは常識中の常識です。

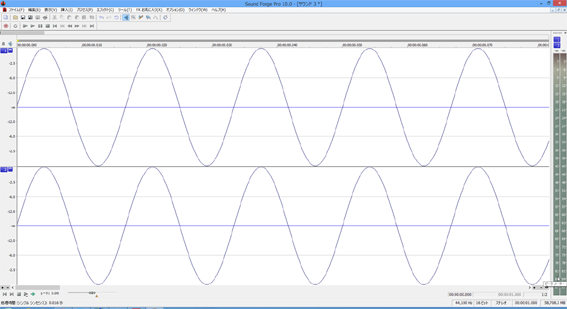

実際、最大0dBとなっている24bitのオーディオの音量をさらに12dBも上げたりすると、完全に音が割れてしまうのでアウトです。

仮に、その後で音量を12dB下げたとしても、歪んでしまった部分は取り返しがつかず、頭がつぶれたままで音量だけ小さくなることになります。

|

最大音量を超えて頭がつぶれている波形

|

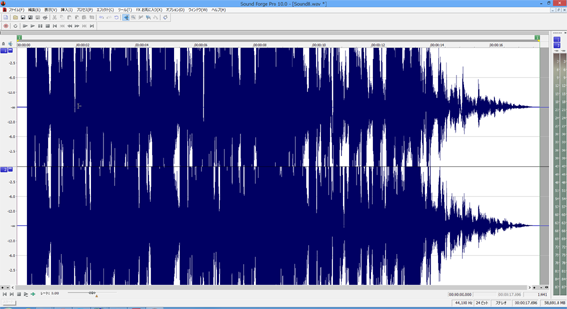

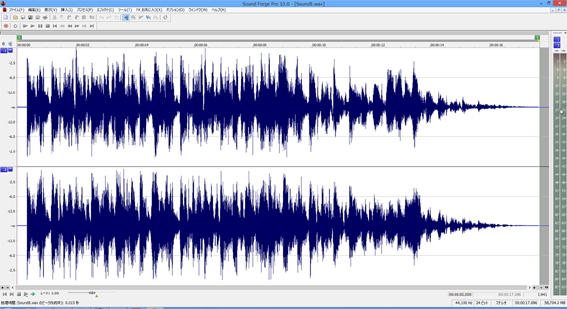

ところが、これが32bit-floatだと話がまったく違ってくるのです。

0dBを超えてもオーバーフローしないのです。

確かに波形編集ソフトの画面表示上は0dBが表示できないので、24bitと同様に頭がつぶれている。

またこの状態でオーディオインターフェイスから音を出すと、オーディオインターフェイス側で強制的に24bit変換されてしまうので、先ほどと同じように音が割れてしまう。

ところが、その後-12dBの処理をすると、なんと元の状態に戻すことができるのだ。

|

戻った波形 |

このことは16bitだろうが、24bitだろうが、そもそもアナログであっても最大音量を超えてはいけないというのは常識中の常識です。

実際、最大0dBとなっている24bitのオーディオの音量をさらに12dBも上げたりすると、完全に音が割れてしまうのでアウトです。

仮に、その後で音量を12dB下げたとしても、歪んでしまった部分は取り返しがつかず、頭がつぶれたままで音量だけ小さくなることになります。

|

つぶれた波形 |

ところが、これが32bit-floatだと話がまったく違ってくるのです。

0dBを超えてもオーバーフローしないのです。

確かに波形編集ソフトの画面表示上は0dBが表示できないので、24bitと同様に頭がつぶれている。

またこの状態でオーディオインターフェイスから音を出すと、オーディオインターフェイス側で強制的に24bit変換されてしまうので、先ほどと同じように音が割れてしまう。

ところが、その後-12dBの処理をすると、なんと元の状態に戻すことができるのだ。

|

戻った波形 |

ここで試しに、見かけ上つぶれてしまった大きな音のデータを32bit-floatのWAVファイルとして書き出すとどうなるだろうか?

Windows上でテストしてみた結果、ソフトによって扱いが違うという、ちょっと面白い結果になった。

まずiTunesで再生してみたところ、完全に音が割れた状態で、まともに聴けるものではなかった。

ところがWindows Media Playerで再生させると、まったく問題のないキレイな音で再生することができるのだ。

さらに、iTunesからiPhoneに転送して再生してみると、こちらも問題なく歪まずに聴こえた。

iTunesからiPhoneへの転送時に変換されているかもしれないし、どのプレーヤーがどのような処理をしているのかまで、細かくは追えていませんが、つまりプレーヤーによって、32bit-floatの扱い方は違うけれど、ピークを超える大きな音でも、データとして破綻しているわけではないわけです。

今日はつまらないお話しでゴメンナサイ。

でも、私にとっては青天の霹靂だったのです。

|

|

2017年 3月12日

|

店のトイレに飾ってあるジャズアーティストのイラストなのですが、先程お客様から「今月はシブイねー」と言われました。

これはチョイスが良かったのでしょうか、それともイラストが良いということなのでしょうか。

とにかく、今月のアーティストはギターリストのウエス・モンゴメリー(Wes Montgomery)です。

|

Wes Montgomery

guitarist

(March 6, 1923 - June 15, 1968)

|

彼の兄弟であるモンクはベースの演奏家、バディはヴィブラフォンとピアノの演奏家です。

彼らは「ザ・モンゴメリー・ブラザーズ」として、数枚のアルバムを共に制作しています。

ウェスのプレイ・スタイルは彼の代名詞とも言えるオクターブ奏法と、親指1本でのピッキングが最大の特徴でしょう。

詳しくは書きませんが、チャーリー・クリスチャンにより初めてギターでの単音弾きのソロがジャズに持ち込まれたのですが、ウェスはそのスタイルを大幅に進化・成熟させて、ジャズ・ギターの礎を築き上げたのです。

ウェス・モンゴメリーがギターの練習を始めたのは20歳になってからだったそうで、遅かったのですね。

ですから、彼のデビューも遅かった、26歳でした。

1959年にリヴァーサイド・レコードの新人発掘担当者が、ウエスの演奏を初めて聴いた時、一曲目の半ばまで聴くと席をウエスの真ん前に移し、それからそこを動かなかった、という逸話が残っています。

この後、すぐにリヴァーサイド・レコードと契約を結び、ニューヨークへ上京。

キャノンボール・アダレイとの共演でブレイクしました。

彼の演奏技術は、彼自身の耳を介した独学だったそうです。

彼のギターはピックを使わずに親指の腹で弦を弾きます。

それで生れる独特の厚みと暖かさを兼ね備えた音色が何ともここち良いのです。

彼が親指で弾く理由は、仕事と音楽の両立をしていたウェスが、深夜遅く仕事から帰宅してから練習する際、既に寝ている子供や家族を起こさないためだったそうです。

瓢箪から駒だったのです。

いやいや、努力の人だったのです。

|

2017年 3月11日

|

あの日は雪が降っていた金曜日でした。

あの日、店が終わって家に帰り何気なくつけたテレビ。

そこで見たウソのような光景が思い出されます。

・・・何もかもが津波に流されて行く映像でした。

始めは映像が信じられずCGかと思いましたが、ホンモノで、しかも日本の出来事だと分かり言葉が出ませんでした。

あの日から「2011-0311-1446」という数字は私の中に刻まれました。

|

|

2011年3月11日14時46分。

あの東日本大震災の発生から今日で6年を迎えます。

巨大津波などによる死者は15,893人。

依然として2,553人もの人が行方不明だそうです。

今日は政府主催の追悼式のほか、全国各地で慰霊行事があり、午後2時46分の発生時刻に合わせ、犠牲者へ鎮魂の祈りがささげられます。

私も黙祷させていただきます。

|

2017年 3月10日

|

私はこの『最近の大工集団 欅』の中でも「マスコミの報道を信じてはいけない」と書いてきましたが、昨夜某BSTVのニュースを見ていて驚きました。

それは国有地の売買が問題になっている森友学園では、園児に教育勅語を朗読させていたことも問題だとして、コメンテーターとして元文科省官僚で現在は私大の教授をしている人に教育勅語についてのコメントを求めたのですが、その彼はこう話したのです。

「教育勅語の始めには神話が書かれており、最後には命令が書かれている」

「教育勅語を現代の教育に使うのはとても危険だ」

したり顔でそう話す彼の顔を見ていると笑えてきました。

テレビで己の無知をさらけ出しているようなものです。

この様な人が文部科学省の官僚だったのかと思うと・・・。

しかも今は大学教授・・・。

彼は教育勅語を読んだことすらないのではないでしょうか。

皆さんは教育勅語を読まれたことはありますか。

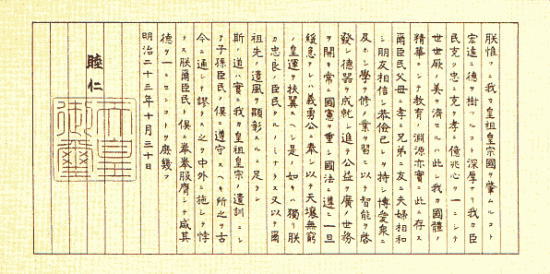

|

|

【教育ニ関スル勅語】 現代語訳 (但し現代語訳では、原文の持つ深い含蓄が伝わりません。初学者は現代語訳を読了して教育勅語の大意を掴んだ後は、是非とも原文を音読されることをお勧めします)

私(明治天皇)が思うに我が皇室の御先祖様が国をお始めになったのは、遥か昔のことであり、その恩徳は深く厚いものです。

我が臣民は忠と孝を守り、万人が心を一つにしてこれまでその美をなしてきましたが、これこそ我が国の最も優れたところであり、教育の根本も実にこの点にあります。

あなたたち臣民は父母に孝行し、兄弟は仲良くし、夫婦は協力し合い、友人は信じ合い、人には恭しく、自分は慎ましくして、広く人々を愛し、学問を修め、仕事を習い、知能を伸ばし、徳行・能力を磨き、進んで公共の利益に奉仕し、世の中のために尽くし、常に憲法を重んじ、法律を守り、もし国家に危険が迫れば忠義と勇気をもって国家のために働き、天下に比類なき皇国の運命を助けるようにしなければなりません。

このようなことは、ただあなたたちが私の忠実で良い臣民であるだけではなく、あなたたちの祖先の昔から伝わる伝統を表すものでもあります。

このような道は実に我が皇室の御先祖様がおのこしになった教訓であり、子孫臣民が共に守らなければならないもので、今も昔も変わらず、国内だけではなく外国においても理に逆らうことはありません。

私はあなたたち臣民と共に心に銘記して忘れず守りますし、皆一致してその徳の道を歩んでいくことを切に願っています。

明治二十三年十月三十日

御名 御璽(ぎょめい ぎょじ)

この教育勅語のどこが問題なのでしょう。

書かれていることは

|

親に孝養をつくそう(孝行)

兄弟・姉妹は仲良くしよう(友愛)

夫婦はいつも仲むつまじくしよう(夫婦の和)

友だちはお互いに信じあって付き合おう(朋友の信)

自分の言動をつつしもう(謙遜)

広く全ての人に愛の手をさしのべよう(博愛)

勉学に励み職業を身につけよう(修業習学)

知識を養い才能を伸ばそう(知能啓発)

人格の向上につとめよう(徳器成就)

広く世の人々や社会のためになる仕事に励もう(公益世務)

法律や規則を守り社会の秩序に従おう(遵法)

国難に際しては国と天皇のため力を尽くそう(義勇)

ということです。

|

どれも今日でも通用する普遍的な内容です。

世界中の王は人民に「○○をしろ!!」と命令をしました。

しかし、天皇は教育勅語の中で「私はあなたたち臣民と共に・・・、切に願っています。」と言っています。

この様な支配者(?)はどこにも居なかったでしょう、これが日本の文化なのです。

教育勅語は当たり前の道徳を書いているにすぎないにもかかわらず、太平洋戦争後、GHQにより排除・失効されました。

教育勅語は軍国主義につながると指摘する人がいますが、どのようにしてつながるのか説明を聞いたことがありません。

森友学園の問題について私は、教育勅語は常識的な内容で特に問題ないと考えますが、園児に『安保法制、国会通過よかったです』と言わせたのは率直にやり過ぎだと感じます。

稲田朋美防衛相は8日の参院予算委員会で、天皇を頂点とする秩序をめざし、戦前の教育の基本理念を示した教育勅語について、「日本が道義国家を目指すというその精神は今も取り戻すべきだと考えている」と述べました。

これは社民党の福島瑞穂議員の質問に答えたものでした。

また、学校法人「森友学園」が運営する幼稚園で教育勅語を素読させていることに文部科学省が「適当ではない」とコメントしたことについて、稲田大臣は2006年10月の月刊誌で「文科省の方に『教育勅語のどこがいけないのか』と聞きました」と擁護していた。

福島議員は「今もこの考えを変えていないのか」と問うた。

稲田大臣は「教育勅語の精神である日本が道義国家を目指すべきであること、そして親孝行だとか友達を大切にするとか、そういう核の部分は今も大切なものとして維持をしているところだ」と述べた。

マスコミは一昨日・昨日とこの稲田大臣の答弁をやたら取り上げていますが、どこか問題があるのでしょうか。

問題があるのは教育のことなのに文科大臣にではなく、防衛大臣である稲田大臣に答弁を求めた福島瑞穂でしょう。

|

2017年 3月7日

|

もう3月に入って・・・、雛祭りも終わり・・・。

長い間ご無沙汰しました。

時々レコード棚の整理・・・、といってもレーザーディスクを探しているのですが、するとたまに懐かしいLPを発見します。

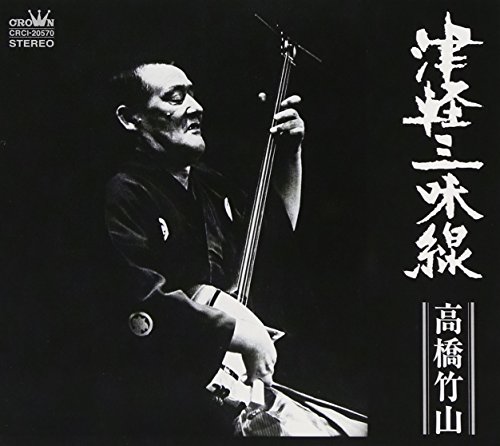

今日は『津軽三味線・高橋竹山』を発見しました。

|

|

私の好きな楽器はそんなに多くはありません。

そんな中でも好きなのが津軽三味線です。(前にはピアノと書いたくせに・・・)

三味線の中でも津軽三味線は太棹を用いていて「津軽三味線」として独立した楽器とされています。

撥(ばち)を叩きつけるように弾く打楽器的な奏法や、テンポが速く音の数が多いのが特徴です。

若かりし頃にそんな迫力ある津軽三味線が好きになりました。

40数年前のことですが、父が帰宅するなり珍しく茶の間にも入らずレコードをかけはじめました。

それが津軽三味線でした。

弾き手は名手高橋竹山。

感動しました。

それ以来、津軽三味線は私の好きな楽器となりました。

津軽三味線を語るとき、高橋竹山をどうしてもお話ししなければなりません。

彼が世に津軽三味線を知らしめたからです。

それまでは世に知られた楽器ではありませんでした。

彼は幼い頃に盲目となり、生きて行くためにボサマ(盲目の門付芸人)となったことから彼の三味線人生が始まりました。

太平洋戦争の激化で三味線では生活が支えることが難しくなり、鍼灸師・マッサージ師になろうと一時芸の世界から身を引いたのですが、津軽民謡の神様とも呼ばれた成田雲竹の伴奏者として各地を興行してからは亡くなるまで津軽三味線の現役奏者でした。

40年ほど前に彼のライブを聴いたことがあります。

曲間に津軽弁で話されたボサマ時代の苦しい生活の話に涙が出ました。

津軽三味線の弾き方の研究には大変熱心で、今の迫力ある津軽三味線の弾き方は彼が作り出したものと言っても良いでしょう。

また、地方・海外公演も積極的にされました。

大工集団 欅から見える白山麓体育館にも公演で来られたそうです。

津軽三味線の海外公演を初めて行ったのも高橋竹山でした。

盲目だったことからのエピソードはたくさん聞きましたがココでは書きません。

それよりも彼らしいエピソードを1つ書きましょう。

内弟子だった竹与に高橋竹山の名を譲った理由です。

他にも弟子はいたのですが、竹与だけが教授活動(津軽三味線を教えること)を一切せず、演奏活動だけで生活していたことを認め、その行く先を心配してのことだったそうです。

苦労人らしい判断ですよね。

20年前に襲名された二代目高橋竹山はお綺麗な女性です。

|

2017年 2月26日

|

私の若かりし頃に好きな楽器はドラムとトランペット、サクソフォンでした。

それが歳をとってうるさい楽器は聴かなくなってしまいピアノが好きになりました。

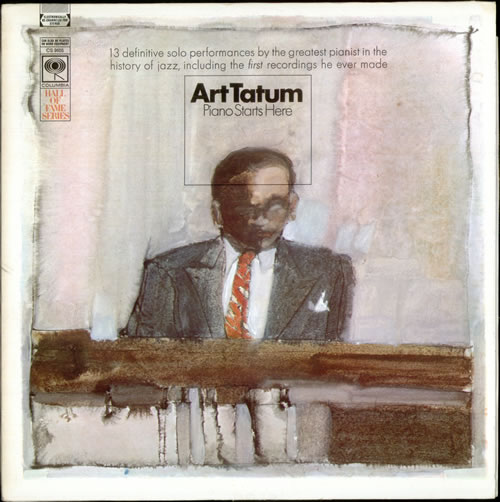

そんなピアノ好きの私なのですが、今まで手を付けなかったピアニストがいます。

アート・テイタム(Art Tatum)です。

|

|

|

アート・テイタムは、問答無用の大スターらしい。

ピアノの神様的な存在のジャズメンらしい。

ジャズ・ピアノ界ではレジェンドの中のレジェンドらしい。

とにかく大物らしい。

テディ・ウイルソン、エロール・ガーナー、オスカー・ピーターソンのような「明るく楽しいジャズ・ピアノ」の系譜で言えば、アート・テイタムこそがその始祖として末代まで崇め奉られてしかるべき存在らしい。

アート・テイタムを聴くときは『Piano Starts Here』というアルバムをまず最初に聴くのがセオリーだということは知っているのですが・・・、聴きませんでした。

私か何故アート・テイタムを聴いてこなかったか、理由は下記の通りです。

英語版ウィキペディアのArt TatumのページにあるLegacy and Tributeの項には、著名人によるテイタム評が書かれております。

どこの馬の骨とも知れぬジャズ・ファンが語るよりも、偉大なる先人たちの言葉の方がテータムの偉大さをより雄弁に物語ってくれるはずです。

「私はただピアノを弾いてるだけにすぎなかったのだ・・・。今宵、”神”を目撃してしまった今となっては・・・。」

【テイタムの演奏を聴いたファッツ・ワラー】

「まず一台のピアノを用意する。世界中から人気ピアニストを集めて、テイタムの前で演奏させる。最後に、テイタムに演奏させてみる。そうすれば、彼以外が”アマチュア”にすぎないことが明白になるでしょう」

【テディ・ウイルソン】

「テイタムの右手のようにサックスが吹けたらどんなに素晴らしいだろう!」

【チャーリー・パーカー】

「初めて彼の演奏をラジオで聴いたとき、少なくとも3人が弾いていると思った」

【ハンク・ジョーンズ】

「ヤツは、狂ったショパンだ!」

【フランスの作家/映画監督ジャン・コクトー】

「アイツは、世界の八番目の”謎”だ」

【カウント・ベイシー】

「第二のテイタムが現れる可能性は、第二のモーツァルトが登場するより可能性は低いね」

【デイブ・ブルーベック】

「私はテイタムのレコードは全て揃えている。しかし、聴かない。なぜなら、もし聴けばピアニストをやめたくなってしまうからだ」

【ケニー・バロン】

ジャズの巨人達がこんな事を話しているのに怖くてアート・テイタムは聴けませんでした。

聴けませんでした・・・?

そうなんです、聴いてしまったのです。

『Jazz- The perfect jazz collection- 25』というボックスを買ったところ、ナ~ント、中に『Piano Starts Here』が入っていたのです。

25枚のCDのタイトルを確かめずに買った私が悪いのです。

ボックスの中に不発弾『Piano Starts Here』が入っているとは・・・。

不発弾を処理するようにそーっとジャケットから取り出して、リッピングしました。

PCオーディオは聴く前にリッピングという儀式をしなければなりません。

(リッピングとはCDに記録されているデジタルデータをパソコンに取り込んでファイルにすることです。)

さて、迷いました。

62歳の今まで怖くて聴いてこなかったアート・テイタムを聴いても良いものやら、悪いものやら・・・。

『1933年と1949年の演奏ではあるがリマスターされているから音質は良いはずである』

『それでも62歳のこの歳まで操を通してきたのに・・・』

『ええーぃ、ままよ!!』と1曲目の『Tea For Two』をクリック。

そして・・・、私の人生が変わりました。

|

|

アート・テイタムは1909年生まれ。

幼い頃に白内障が原因で片目の視力を失い、もう片方も視野が狭い状態になってしまったそうです。

父親はギター、母親はピアノを教会で演奏していたそうです。

いわゆる絶対音感を備えた神童と呼ばれ、3歳の時には教会で演奏された曲、ラジオから流れる曲を”耳コピー”してしまったとのこと。

余談ですが、彼の頭の中にはメジャーリーグ・ベースボールのありとあらゆるデータが記憶されていたなんて情報もあります。

盲学校に進み、1927年には地元のラジオ曲で演奏するようになります。

19歳になるとクラブで演奏するようになり、瞬く間に全米に「神童現る!」とのニュースが広まり、演奏旅行にやってきたデューク・エリントン、ルイ・アームストロングらがテイタムの演奏を聴きにクラブに立ち寄ったそうです。

テイタム自身は、ジェイムズ・P・ジョンソン(James P Johnson)、ファッツ・ワラー(Fats Waller)から影響を受けたと公言していたそうですが、テディ・ウイルソン(Teddy Willson)の証言によると、テイタムのお気に入りはアール・ハインズ(Earl Hines)だったとの情報もあります。

ハインズのレコードをかけて、即興演奏し腕を磨いていたそうです。

テイタムが表舞台に躍り出たのは1933年にニューヨークで開催されたカッティング・コンテスト(Cutting Contest)でした。

英語版ウィキペディアのCutting Contestによれば、1930~40年代のスウィング・ジャズ期にしばしば開催されたジャズ・ピアニストたちによる即興演奏腕試し大会とのこと。

ギター・バトルのピアノ版と考えて良さそうです。

もの凄く興味がそそられるイベントですね。

熱気ムンムンの中、野心的なジャズメンたちによるピアノ・バトルが日夜繰り広げられていたのでしょう。

ジャズ・ピアノの遠祖と言われるラグライムのピアニスト・作曲家スコット・ジョプリンの伝記ドラマ『Scott Joplin』のワンシーンにピアノ・コンテストのシーンがあります。

アップライト・ピアノが2台並べられ、観衆の声援により勝者が決定していくシステム。

Cutting Contestもこのような感じだったのでしょうか。

テイタムが参加した大会には、彼のアイドルだったジェイムズ・P・ジョンソン、ファッツ・ワラーも参加していたそうです。

アートの演奏を目の当たりにしたジョンソンは「テイタムの『二人でお茶を(Tea For Two)』を聴いたとき、あの曲が本当の意味ではじめて演奏されたと思ったものだ」と後に回想したそうです。

このコンテストでの大成功をきっかけに、テイタムはレコーディング・アーティストとしてのキャリアをスタートすることになります。

ただ彼が活躍したのは1930年代から1940年代、そして亡くなる1950年代でした。

ですので、我々のようなデジタル時代に暮らすジャズ・ファンにとってひとつの問題がどうしても立ちはだかります。

当時は録音技術があまり良くない時代でした。

また記録媒体がSPレコードだったためアルバム概念が存在せず、1950年代中盤以降の作品のように一枚で完結する作品がテイタムのディスコグラフィにはほとんどないのですす。

もちろん、現在では彼の演奏を数十曲単位でまとめたコンプリート・レコーディングものも多数販売されております。

ですが、ジャズを聴き始めの方に複数枚組やボックスセットをいきなり推薦するのは気が引けてしまいます。ですが、テイタムに関してはとても良く知られ、容易に入手できるコンピレーション・アルバムが存在します。CD1枚に13曲が収録され、テイタムの魅力が凝縮された作品が前に書いた『Piano

Starts Here』なのです。

|

この作品の前半4曲は1933年録音です。

先ほど触れたカッティング・コンテストとほぼ同じ時期に録音されたものです。

コンテストで演奏され、聴衆を魅了した『Tea For Two』や『Tiger Rag』も収録されています。

ですので、アート・テイタムが世に知れ渡った神業を、ほぼ同時期の同内容で体感できることになります。

まず最初に3曲目に収録されている『Tigar Rag』を聴きたいものです。

少年時代のオスカー・ピーターソンは父親にこの演奏を聴かされた際、ひとりのピアニストの演奏とは決して認めようとしなかったそうです。

やっとのことでソロ演奏と納得したオスカーでしたが、あまりもの超絶さに怖じ気づき数週間ピアノに触れることすらできなかったとのことです。

1933年の録音ですので、デジタル処理をしたとしても音質には限界があります。

ですが、その欠点を補って余りある内容。

たしかにオスカー少年ならずともソロ演奏とは思えません。

それにしてももの凄いスピード。

これに比べると上原ひろみはまだまだ鈍行クラスかもしれません。

1曲目収録『Tea For Two』

少なくとも2人が弾いているかのように聞こえます。

2曲目収録W.C.Handyによるスタンダード曲『St.Louis Blues』

5曲目以降の9曲は、1949年ロサンジェルスでのライブ録音

6曲目収録『Humoresque』はドヴォルザークの「ユーモレスク」

10曲目は『Willow Weep For Me』

13曲収録されておりますがそれぞれの曲は3分前後しかありません。

ですので、通して聴いても36分ちょっとの内容です。

驚愕の早引きと複数のピアニストが同時に弾いているとしか思えないアクロバティックなプレイ、もちろんしっとりと聴かせる演奏も聴きどころ。

これ1枚で神懸かり的なテイタムの全貌を知ることはできませんが、ジャズ・ピアノ及びテイタム入門の第一歩としてはうってつけの内容ではないでしょうか。

オスカー・ピーターソンは、「最も偉大な音楽家は?」という質問に「アート・テイタム」と答えています。

「ピアニストに限るなら、史上最も完璧なのはアート・テイタムだ」と。

そして「音楽に関する限り、ボクにとって彼は”神”であり、恐れ多くもアート・テイタムの忠実な弟子のひとりでいられることを名誉に思っています」と答えています。

畑違いではありますが、グレイトフル・デッドのアンディ・ガルシアはこんなことを言っています。

「テイタムは、オレのオール・タイム・フェイヴァリットだぜ。だってそうだろう?ヤツを聴くと自分がちっぽけでささいな存在だと思い知らされちまう。ミュージシャンにとってテイタムは便利なヤツさ。彼はあらゆるミュージシャンに家に帰って楽器を燃やしたいと思わせるんだぜ。チクショウめ、まったく驚くべき野郎だぜ」(超意訳)

アート・テイタムは、1950年代も精力的にレコーディングを重ねますが、尿毒症のため1956年11月わずか47歳でこの世を去ります。

この『Piano Starts Here』は、テイタムの死から12年後の1968年に編集・発売されて以来、アート・テイタムを知るきっかけの作品として40年以上世界中で愛されています。

アート・テイタムは、確かにスゴイ、レジェンドだ、神だ。

|

2017年 2月24日

|

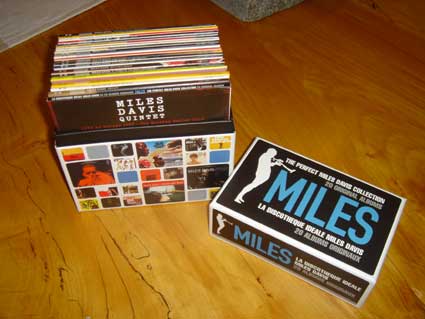

買いたいCDがありAmazonで検索をしていたらとんでもない物を発見しました。

『Perfect Miles Davis Collection (20 Albums) Box set』です。

マイルス・デイビスの20アルバム・23枚(3アルバムが2枚組)入りのCDボックスが、ナ・ナ・ナーント6,487円!!!!

桁が一つ間違っているように思います。

1枚280円です。

|

|

マイルス・デイビスはジャズ好きならば避けて通れないアーティストです。

誰だってジャズに足をつっこんだなら必ず聴かなければならないアーティストです。

それが20アルバムで6,487円!

信じらんなーい。

今までコツコツと買い集めてきた人にはショックですよね。

私もバズーカ砲で撃たれたくらいショックでした。

ええ、すぐに買いましたよ。

14枚は持っているアルバムだったのですが、20枚すべてのCDが最新リマスターされているとのことで、音質を期待して買いました。

今日、とどきました。

早速聴いてみると『エエんでないかい』。

私のような古株でも最新リマスターが入手できるのでオススメです。

最新リマスターのCDはLPの音質と比べても劣ることはないと思います。

20枚のアルバムは下記の通りです。

01.'Round About Midnight (1955/1956)

02.Miles Ahead (1957)

03.1958 Miles (1958)

04.Porgy And Bess (1959)

05.Kind Of Blue (1959)

06.Sketches Of Spain (1959/1960)

07.Someday My Prince Will Come (1961)

08.Seven Steps To Heaven (1963)

09.Miles In Berlin (1964)

10.E.S.P.(1965)

11.Miles Smiles (1966/1967)

12.Nefertiti (1967)

13.Filles De Kilimanjaro (1968)

14.In A Silent Way (1969)

15.Bitches Brew (1970)

16.A Tribute To Jack Johnson (1971)

17.On The Corner (1972)

18.We Want Miles (1981/1982)

19.Star People (1982/1983)

20.Decoy (1983)

※()内は録音年

CBSへ移籍後のマイルスの歴史(変遷)が良く分かる素晴らしいコレクションだと思います。

新しいジャズ・ファンには絶対にお買い得でオススメです。

更に、マイルスを聴き始めた方が次なるステップへ行く際にも最適なセレクションでしょう。

CDはボックスに紙ジャケットで入っています。

この紙ジャケットがまた凝っていて全てオリジナルジャケットなのです。

『Kind Of Blue』も97年に再発されたボーナストラック入りのリマスターバージョンなのですが、ジャケットは当時のLPジャケットを再現していますので、表にはボーナストラックの表記は当然ありません。

それで『ひょっとして』と思い曲順を見てみると、ありました。

オリジナルと同じ間違いを見つけました。

4曲目『All Blues』と5曲目『Flamenco Sketches』の曲順が誤っているのです。

この間違いは当時でも話題になったそうです(当時、私は5歳だったのでオンタイムでは知りませんでした)が、オリジナルの間違いどおり記載されています。

現在ではレアな発売当初の「誤植」ジャケットを再現しているのです。

そこは直しても良かったと思うのですけど、マニアにはこの方が嬉しいですかね?

|

2017年 2月22日

|

昨日はヒツジの話でしたが、今日は猫です。

2月22日は『猫の日』なのだそうです。

「にゃん」「にゃん」と鳴くからなのでしょうか。

それなら毎月22日が猫の日になるのですが・・・。

我が家には黒猫の十月がいます。

とても利口な猫で、「十月」と話しかけると「にゃー」と返事をしてくれます。

|

|

|

驚くことに宅内の物には一切さわりません。

ごはんも散らかすことはありません。

爪とぎも爪とぎの箱でしかしません。

それよりも、玄関・勝手口のドアを開けてあっても外には出ません。

我が家の猫として一番助かるのが、大音量でステレオを聴いていても嫌がらないことです。

家内が11年前の十月十日に捨て猫だった二匹の黒猫を家に連れてきました。

それで「十月」と「十日」と名付けました。

二匹はとても仲が良くて、十日は甘えん坊、十月はシッカリ者で弟の十日の面倒をよく見ていました。

十日は6年前に死んでしまい、今は十月だけとなりました。

二匹で仲良く遊んでいたのに一匹になって可愛そうです。

一匹だけになってからは私達が出掛けるときの留守番がいやなようです。

彼は11歳になりました、人間では60歳だそうです。

もうお爺ちゃんです、高いところには飛び上がれなくなりました。

|

2017年 2月21日

|

先日、鳥越のUさん宅へヒツジを見に行ってきました。

石川県はヒツジのラム肉の生産を推進しているのだそうで、Uさんは以前に牛を飼育していた経験から子羊の飼育を依頼されました。

元の牛小屋をのぞくと「いました」、頭と4本の足だけが黒くて可愛いヒツジが。

羊肉をとるために飼育されているのですから、サフォーク種なんでしょうね。

『食べられるために飼われている』と思うと・・・、何だか複雑な気持ちになります。

|

|

アメリカでウィルダネスに魅せられて野外生活をしているしている人のトークを思い出しました。

狩猟に対する批判について「スーパーで肉を買うというのは金を払って代わりに殺してもらっているという事なんです」と答えていました。

『ほぉ~』と思ったのを覚えています。

ペットと家畜、どちらも人間が飼う動物なのに天と地の違いがありますよね。

「猫をゴミ箱に捨てた女性」や「子犬を川に放り投げた少女」など、犬や猫の虐待事件が起こると決まって動物愛護団体が抗議し、「はなはだ遺憾」などの声明を発表します。

そのたびにいつも同じ意見がインターネット上に書き込まれる。

その意見とは「牛や豚の家畜は殺して食べるくせに誰も怒らない」というもの。

ペットとして飼育されている動物には同情心がわくのに、家畜に対して同情心がわかないのはなぜなのでしょうか?

家畜とはWikipediaによれば、人間が利用するために繁殖させ、飼育する動物をさす言葉だそうです。

私達はヤギを飼っています。

ヤギも家畜なのでしょうが、私達二人にとっては家畜ではありません。

ペットです。

|

2017年 2月16日

|

きのう、男性ジャズボーカリストだったナット・キング・コール(Nat King Cole)の話を書いたばかりなのに・・・。

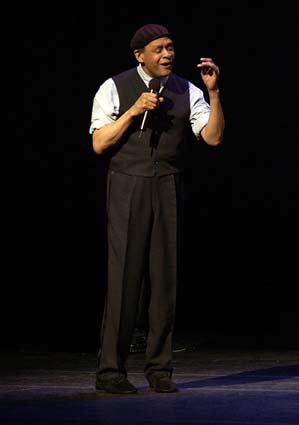

男性ジャズボーカリストだったアル・ジャロウ(Al Jarreau)が亡くなったと新聞に出ていました。

ジャズの『職人』がまた一人減りました・・・。

|

|

彼はジャズ・シンガーとして1975年にデビューしましたが、ほどなく、正統派ジャズの枠を超える、稀有な個性を発揮しました。

彼の特徴(特技)は、柔らかくも声量たっぷりの歌声と、その声を「楽器のごとく」変幻自在に駆使するテクニックでした。

今のラップシンガー顔負けの、凄まじい速さで繰り出すマシンガン・スキャットは『人間楽器』と言われ、声、声、声の嵐でしたね。

どんなに熱くなっても、音程をはずさずにきざむ正確無比なリズムは圧巻でしたね。

もちろん、技巧だけではありませんでした、暖かさに満ちた歌声・・・、まさに歌うために生まれた男でした。

今でこそボビー・マクファーリンなどの活躍で「楽器的スキャット」が認知されていますが、アル・ジャロウがデビューした当時はジャンルを超えて大活躍をするアルを、邪道、キワモノ、と批判する音楽批評家もいたのです。

しかし、いつの時代でも偉大なミュージシャンは、音楽性の高さで、最後に周囲を納得させるものです。

アル・ジャロウは、リスナーのみならず、プロミュージシャンからも一目置かれる存在となりました。

名だたるミュージシャンがアルとの共演に燃え、さらなる名ステージ、名アルバムを生み出していきます。

ジョージ・ベンソン(George Benson)とのデュオアルバム『Givin' It Up』を思い出します。

その後、彼は偉大な金字塔を打ち立てます。

なんと、JAZZ、POPS、R&Bという3部門で、グラミー賞を受賞したのです。

これはグラミー賞の歴史で、彼のみが達成した快挙だそうです。

このことからも、彼の凄さをご理解いただけると思います。

日本での人気はいまひとつでしたが、アル・ジャロウは、名実とも「ジャンルを超えたスーパー・ボーカリスト」に間違いありません。

ソウルあり、ブラック・コンテンポラリーあり、ポップスあり、ジャズあり、ファンクあり、R&Bあり・・・、「いったいアンタ、何者なんじゃい!?」と言いたくなる幅の広さでした。

音楽好きの方なら、ぜひ、この才能に触れてほしいと思います。

私のお薦めは、少し古いのですが、1981年にリリースした『ブレイキン・アウェイ(Breakin' Away)』です。

ジャズでも『職人』が減ってゆきますね。

|

2017年 2月15日

|

喫茶大工集団 欅のトイレの壁には、その月が誕生月もしくは亡くなった月のジャズアーティストのイラストを飾っています。

今月はナット・キング・コール(Nat King Cole)を飾りました。

今日はナット・キング・コールの命日です。

|

|

彼はアメリカアラバマ州モンゴメリー生まれのジャズ・ピアニストであり歌手でした。

往年のファンや洋楽通からは「ナッキンコール」と呼ばれることが多いですよね。

1939年に結成したトリオ「Nat King Cole Trio」の活動は有名です。

ビッグバンドの時代におけるコールのピアノ、ギター、ベースからなる編成は革新的で、ジャズトリオのスタイルの流行となりました。

そうなんです、この時代のピアノトリオはドラムではなく、ギターが多かったのです。

ナッキンコールは1940年代には時代の先端を行くジャズ・ピアニストでした。

1950年代以降は偉大なポップ・シンガーとして活躍しました。

彼がピアニストとして本格的な活動を開始したのは、20代に入ってからです。

あるクラブからカルテットでの演奏依頼を受け、コールはカルテットを編成しましたが、演奏初日ドラマーが姿を見せなかったのです。

仕方なく3人で演奏したのが、ピアノ、ギター、ベースというユニークな編成の、ナット・キング・コール・トリオの始まりだったそうです。

このトリオにシンガーはいませんでしたが、ある日酒に酔った客に歌えとしつこくからまれ、やむを得ず応じたことから、ナット・キング・コールのシンガーへの道が開けました。

1942年、トリオをバックに歌った「ストレイトン・アップ・アンド・フライ(Straighten Up and Fly Right)」が100万枚以上のヒットとなり、シンガーとして一躍注目を浴びます。

1946年トリオを解散、ソロ・アーティストになり、1949年の「モナリザ」で300万枚のセールスを記録、1940年代で最も売れた黒人アーティストとなりました。

「ネイチャー・ボーイ(Nature Boy)」「アンフォゲッタブル(Unforgettable)」などをはじめとする彼の作品は、娘のナタリー・コール(Natalie Cole)を始め、多くのシンガーにリメイクされ、今日でも親しまれています。

彼の曲で私が一番好きな曲は『トゥ・ヤング(Too Young)』です。

ジーナ・ロードウイック(Jheena Lodwick)もリメイクしており、私の子守歌になっています。

美空ひばりもコールのファンとして知られ、1965年にアルバム『ひばりジャズを歌う・ナット・キング・コールをしのんで』を制作しています。

ナット・キング・コールの娘であるナタリー・コールは1991年に父親の声をオーバーダビングさせたデュエット曲「アンフォゲッタブル(Unforgettable)」をヒットさせました。

舞台の後ろに映し出される父、ナット・キング・コールの映像と一緒に歌う娘のナタリー・コールに世界中の人が涙したのではないでしょうか。

|

|

その彼女も2015年12月31日に65歳で亡くなってしまいました。

|

2017年 2月14日

|

10日の金曜日より毎朝除雪をしています。

朝、起きると5㎝から20㎝の積雪があります。

最近は10㎝くらいだと市役所の除雪はされなくなりました。

それくらいだと日中に融けてしまいますからね。

それでも国道は除雪しています。

市役所が除雪しなくても、お客様のご来店を考えると国道と駐車場を除雪したくなるのです。

日記を見ると、今月に入って除雪をしなかったのは、1.2.4.5.6日だけです。

とばっちりをうけたのは雛人形です。

毎年、2月3日に飾っていたのですが、除雪だなんだかんだで出さずにいました。

ところが、昨日ご来店されたお客様から「今年は雛人形は出さないの?」と言われてしまいました。

|

|

そんなわけで、急遽、今朝、飾りました。

エエ、勿論、今朝も除雪しました。

昨夜からの積雪は3㎝、それでも・・・、除雪しました。

ただ今の白山吉野の積雪は約1m20㎝です。

エエーッ!!

今日は2月14日ではありませんか!

もっとも、私には関係ありませんがね。

世間様ではこの日を『バレンタインデー』と呼ぶそうです。

|

2017年 2月11日

|

今日は『建国記念の日』です。

『建国記念日』ではありませんよね。

なぜ『の』が入っているのでしょう。

|

|

その前に、日本の建国記念日はいつなのでしょう。

明治時代の祝日のひとつに『紀元節』がありました。

その紀元節とは、明治時代に日本の起源を祝日にしようという運動があって初代天皇である神武天皇即位の初日を日本の紀元、歴史が始まる最初の日として1872年(明治5年)に2月11日として制定さていました。

2月11日は神武天皇の即位日が日本書紀に紀元前660年1月1日 (旧暦)とあり、その月日を新暦に換算した日なのです。

でも神武天皇は、『古事記』では137歳まで生きたとされていて「伝説の人物で実在しない」といわれることもあり、日本の建国記念日はハッキリしません。

きっと世界中で建国記念日がハッキリしないのは日本だけなのではないでしょうか。

それほど日本は長く続く国なのです。

多くの国では『建国記念日』が『独立記念日』や『革命記念日』になっていることが多いですよね。

さて、1957年に「建国記念日」の設置しようという法案が提出されましたが、さまざまな意見があって、法案が提出されても廃案にされることが続きました。

なんと9回の提出と廃案を繰り返しました。

専門家などから、「日本の正確な起源がわかっていないのに建国記念を定められない。」といった多くの意見があったそうです。

しかし、やっと1966年に定められます。

当初は、「建国記念日」として制定しようとしていたのですが、そのような意見や議論などから「建国されたという事象そのものを記念する日」という解釈をして、名称に『の』を入れて『建国記念の日』として、ようやく決まったのだそうです。

『の』の一文字にこんな意味があったとは驚きですよね。

今日は『建国記念の日』、「建国をしのび、国を愛する心を養う日」です。

|

2017年 2月10日

|

私はふとした時に『自由なんだなー』と時々思います。

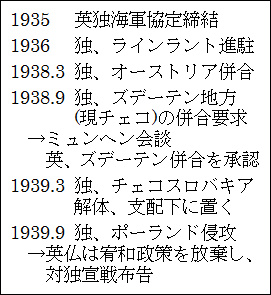

山崎闇斎(やまざきあんさい)という人をご存じでしょうか。

山崎闇斎は、元和4(1619)年に京都で生まれました。

幼い頃からある種の豪傑児で、あまりの素行の悪さに、父は闇斎を妙心寺に預けます。

たまたま土佐のお偉いさんが妙心寺に来て、闇斎の豪傑ぶりを聞き「この子は、神姿非常の児である。後の世に必ず名をなすであろう」と、闇斎を引取り、土佐の吸江寺に学ばせました。

ここで儒学を学びました。

|

|

36歳になった闇斎は、土佐から京の都へと帰り、そこで闇斎塾を開きます。

ここは現在、「山崎闇斎邸跡」となっているところです。

そしてここで、吉川惟足(きっかわこれたる)という神道家と運命の出会いをし、神道へとその思考を傾斜していきます。

要するに闇斎は、儒教を学び、儒学の師匠として名を為していながら、儒教の持ついかがわしさに気付き悩み、そこで新たに日本古来の随神(かんながら)の道に出会うことで、真実を知るわけです。

ところがこうなると、商売としてはたいへんです。

儒教の学問所の師匠が、儒教を辞めてしまったのですから。

当時、闇斎の弟子は都に6千人を数えていたそうですが、高弟たちが相次いで闇斎のもとを去り、そして生徒数も激減していきました。

やむなく闇斎は、住み慣れた京の都を離れ江戸に転居します。

闇斎、46歳のときのことでした。

江戸に出た闇斎は、長屋で貧しい暮らしをしました。

内職程度の仕事をしたようですが生活の足しにもならず、きわめてその生活は貧しかったようです。

このときひょんな事から常陸の国の笠間の城主の井上正利(後の浜松城主)に気に入られました。

大名に見立てられた闇斎のもとには、次々と大名が出入りするようになります。

そのなかには、会津藩主の保科正之もいました。

ある日、保科正之が闇斎に問いました。

「先生には、楽しみというものはあるのでございましょうや」

闇斎は答えました。

「臣には三楽があります。およそ天地の間、生あるものは数ありますが、そのなかで万物の霊長として生まれたのです。これがまず第一の楽しみ。天地の間は一治一乱、定まるところがありません。しかるに偶々泰平の世に生まれ、書を読み、道を学び、古の聖賢の教えを一堂に学ぶことができます。これ、一楽です。」

これを聞いた保科正之が、

「わかりました。ニつの楽を伺いました。では、残りのひとつは何でしょうか」

闇斎が答えます。

「三つめの楽は、もっとも大きなものです。しかし言いにくいことでもあります。もし述べたとしても、きっとお信じにならないでしょうし、聞けば公が誹謗中傷を受けることになりましょう」

保科公が、さらに問います。

「たとえ我が身が誹謗中傷を受けたとしても構いません。ぜひとも聞かせてください」

闇斎

「では申しましょう。いわゆる楽の最も大きなものとは、幸いにして卑賤の身に生まれ、公家や大名の家に生まれなかったことです。」

保科

「どういう意味ですか?」

闇斎

「思うにいまの諸侯は、深宮の中に生まれ婦人の手によって育てられ、不学無術、声色に従って遊戯に耽る。しかして臣たる者も、主意に迎合し、主意に沿えば賞賛され、沿わなければ捨てられついに本然の性を消滅させてしまっています。一方、卑賤の身に生まれた者は辛酸を舐め、長じては事務に習い、師の教えを守り、友とたすけあって行きていくことができます。まさに、このことが私の楽しみの最大のものです」

保科正之は、この言葉を聞いて茫然自失し、ため息をして次のように話されました。

「まことに先生のおっしゃる通りです」

私も家内も深宮の中に生まれたのではありません。

そんな二人が今大工集団 欅という自営業を営んでいます。

上司がいませんから迎合することもなく、全ては自分たちの責任で仕事をしています。

家内といつも話しているのですが、上手くいかなくても自分のせいですし、上手くいくのも自分の努力のたまものです。

自分たちの思ったこと、考えたことに責任がとれるなら何でもできるのです。

ですから、喫茶店も開業しましたし、ヤギミルクの石鹸も作りました。

家内はいろんなものに興味があり、少しずつ行動をおこしています。

先日、書きました『水引』もそうでし、『雪だるまドーナッツ』もそうです。

それを元にして、これからも二人でいろいろなアイデアを実行して行こうと思っています。

何でもできると言うのは自由でもありますが、責任がつきまといます。

それでも誰にも気兼ねすることなく生きて行ける、そんな立場にいる私達はナント幸せなのでしょう。

ありがとうございます。

|

2017年 2月1日

|

家内が今度は水引を作りました。

|

|

水引は金沢らしい作り物ですね。

水引は未開封であるという封印の意味があるそうですが、魔除けの意味もあるそうです。

また人と人を結び付けるという意味あいもあるそうです。

水引は日本のラッピング材料ですよね。

水引の結びは引けば引くほど強く結ばれるものが多いそうです。

それに比べて西洋のラッピングはリボンのように解く事を前提としたものが多いようです。

日本と西洋では逆のことが多いですね。

家内は初心者でまたまだ修行をしなければならないのですが、なんだか楽しそうです。

好きなことができるのは幸せですよね。

|

|

2017年 1月31日

|

家内が今年も『雪だるまドーナッツ』を作りました。

いろんな顔を描いていますがどれも可愛くできました。

|

|

帽子はトリュフチョコレートです。

明日から鳥越の『道の駅・せせらぎ』で販売致します。

お近くへおいでになったらお買上ください。

|

2017年 1月29日

|

お客様からレモンをいただきました。

|

|

大きいでしょう?

大きさもさることながら美味しいのです。

以前にもいただいたのですが、皮が薄くてとても美味でした。

しかも無農薬で作られています。

県内の人が作っておいでなのだそうですが、市場には出ていないそうです。

さてさて、このレモンで家内は何を作ってくれるのでしょうか。

レモンとヨーグルトのパウンドケーキ

レモンジャム

お湯で溶いてホットレモン

スライスレモンの蜂蜜漬け

レモンのハニー漬け

レモンクリームのパスタ

レモンとバジルの唐揚げ

バターレモンソース

レモンショウガドリンク

etc.

み~んな食べたーい。

|

2017年 1月28日

|

大変興味深い記事を発見しました。

こういう記事は日本では報道されませんね。

記事元は由緒正しき「英国国営放送(BBC)」です。

この記事がすごいのは「移民に出ていけ!」と発言しているのが、いわゆる「極右」のレッテルを貼られている政党の人ではなく、現職のオランダの首相だということです。

もうヨーロッパ中が移民に腹を立てているようですね。

その「英国国営放送(BBC)」の記事をご紹介しましょう。

オランダのマルク・ルッテ首相による、国の価値観を否定するなら「出ていけ」と主張する意見広告が23日付で、同国の新聞各紙に掲載されました。

広告は台頭する移民賛成政党に対抗するためだとみられています。

ルッテ首相は新聞広告の掲載と同時に、日刊紙アルゲメーン・ダグブラッドとのインタビューに応じ、意図を説明しました。

バス運転手の職に応募した移民男性が女性と握手を拒んだために就職できなかったという事例を取り上げました。

この大手バス会社は国内の人権機関に批判されたが、首相はバス会社を擁護しました。

「実に奇妙な批判だ」と首相は述べ、「会社がもちろん正しい。『私の宗教信条にそぐわないので女性と握手できない』と運転手が言うなど、認められないはずだ」と述べた。

「私を含めて大勢が反発しているのは、まさにこのようなことだ。なぜならここオランダでは、お互い握手をするというのが社会の規範だからだ」

ルッテ首相はさらに、公共交通機関や街中で反社会的な行動がみられると批判。

なかでも特に、オランダの価値観を受け入れず、短いスカートをはいた女性や同性愛の男性にいやがらせをしたり、普通の人を人種差別主義者だとレッテルを貼ることを取り上げて非難した。

「もしこの国に住んでいて、お互いへの接し方にそれほどイライラするなら、打つ手はある。出ていけ! ここにいる必要はない!」

(BBC)

|

今回の発言者は左のオランダのルッテ首相。右はウィルダース自由党党首です。 |

ルッテ首相はオランダの自由民主国民党という「自由主義」を掲げる政党所属の人物です。

オランダで「極右」のレッテルを貼られているのはヘルト・ウィルダース党首が率いる自由党です。

今回のルッテ首相の発言にはウィルダース党首もびっくりしているのではないでしょうか。

私は特に、ルッテ首相が「普通の人を人種差別主義者だとレッテルを貼ることを取り上げて非難」の部分に「いいね」を贈ります。

おかしなヘイト条例を作った大阪市長にはルッテ首相の爪のアカを飲ませたい。

そうなんですよね!

「普通の人を人種差別主義者だとレッテルを貼る」ことことこそがヘイト条例以外の何ものでもない。

最後に私も声を大にして言いたい。

「もし日本に住んでいて、日本人の接し方にそれほどイライラするなら、打つ手はある。出ていけ! ここにいる必要はない!」

と。

|

2017年 1月27日

|

一昨日まで4日連続で開店前に除雪をしていました。

現在の積雪は約80㎝です。

さて、昨日は今期初めてスキーに行ってきました。

|

|

私達がスキーに行けるのは定休日の木曜日しかないのですが、昨日は晴天で絶好のスキー日和でした。

昨年は木曜日に晴れた日が無く、とうとう一度もスキー行くことがなかったので久々のスキーでした。

夕方に所用で金沢へ出掛けなくてはならなかったので、2時間半ほどしか滑れなかったのですが、楽しい時間を過ごしました。

私の若い頃は60歳過ぎのスキーヤーは本当に珍しかったのですが、今では珍しくもなくなってしまいましたね。

今やスキー場は年寄りの行く場所になってしまったのでしょうか。

若者は何処へ行ったんだ~?

|

2017年 1月18日

|

昨日まで雪が4日連続で降り、毎朝除雪していましたが、今朝はせずにすみました。

この時期のお客様からよく言われるのは「雪が降っていたから来るのが大変だと思っていたけど、道には雪がないんですね」というものです。

そうなんです、道路は除雪が行き届いており雪はありません。

国道から喫茶大工集団 欅までは開店前に除雪します。

|

喫茶大工集団 欅の前面道路

|

それでも、昨日のように雪が降り続くと、開店前に綺麗に除雪しても上の写真のようにうっすらと白くなります。

でも、降り止むとすぐに消えてしまいます。

安心してご来店下さい。

金沢や小松では雪がないそうですが、雪を見ながらの珈琲はどうでしょうか。

|

017年 1月17日

|

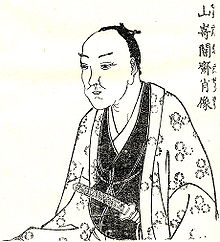

昨日の新聞記事で、非喫煙者もたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」への対策を盛り込んだ健康増進法改正案の概要が明らかになりました。

これは喫茶大工集団 欅でも関心のあるところで、店内の禁煙が法的になされることとなります。

大賛成です。

喫茶大工集団 欅では以前は『禁煙』とはしていませんでしたが、10年ほど前から『店内禁煙』としています。

喫煙はテラスもしくはデッキの外ででお願いしています。

|

|

改正案では『飲食店内は原則禁煙とするが、喫煙室の設置を認め、悪質な違反者には過料を科す』ことなどが柱になっています。

2020年の東京オリンピックで外国人の来日が多くなるために、受動喫煙防止の規制強化案となったそうです。

飲食関係者は未だに「禁煙→客が減る」という思い込みが強くあると思います。

でも、2割に満たない喫煙客のために、8割を超えるお客様に我慢を強いるという感覚がおかしいのです。

ところで、私は喫煙者です。

なかなか、やめられないんですよねー。

|

2017年 1月16日

|

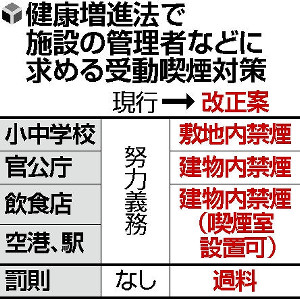

韓国・中国の日本に対する行動を見ますと「ミュンヘンの教訓」を思い出します。

「ミュンヘンの教訓」をご存じでしょうか。

ミュンヘンの教訓とは、1938年9月の『ミュンヘンの宥和』といわれる事件で、チェコのズデーデン地方を要求するドイツのヒットラーに、英仏伊の列強が要求を聞き入れてやれば平和が維持されるだろうと考えて宥和し、同地方をドイツに割譲したことがかえってヒットラーの侵略衝動に火をつけて、翌年3月のドイツのチェコ全土の制圧を誘い、ひいてはポーランド侵攻による第二次世界大戦勃発の出発点となったという教訓です。

|

|

このミュンヘンで宥和して帰国した当時のイギリス首相チェンバレンは、ヒースロー空港に集まった群衆に対し、ヒットラーの署名した合意書を振りかざして、「平和を持ち帰った」とスピーチしたそうです。

しかし、彼が持ち帰ったものは「戦争」でした。

このミュンヘンの宥和は、ヒットラーのチェコ、さらにポーランドへの侵略を呼び寄せました。

よって、ミュンヘンの教訓とは、軍備を増強する独裁者に宥和することは、かえって戦争を呼び込む、従って、平和を確保する為には、断じて独裁者に宥和するなという教訓です。

先年のアメリカのオバマ大統領のシリア攻撃に関する優柔不断は、ロシアの介入を招き、果てはロシアとシリアの化学兵器国際管理を合意することになり、ミュンヘンの教訓が生かされませんでした。

ロシアは、依然として有力な武器輸出先を確保できます。

そしてロシアをけしかけた中国は『オバマ弱し』とほくそ笑んだに違いありません。

何よりも中国は、米国の失墜は『我が利益』と考えたでしょうね。

つまり、この度の宥和が勢い付かせるのはヒットラーではなく中国共産党の独裁者と、イラクやアフガニスタンのテロリストでした。

シリア空爆を決断したと語りながら議会の同意に下駄を預け、さらにサンクトペテルブルクのG20で、各国にお伺いをたてるオバマ大統領の弱腰は私のような市民にさえも奇異に見えました。

実は「ミュンヘンの教訓」は、もう一つあります。

1972年9月、オリンピックが行われているミュンヘンで、武装したパレスチナ過激派の「黒い九月(ブラック セプテンバー)」がイスラエルの選手を人質にとってイスラエルが身柄を拘束しているパレスチナ人234人の釈放を要求した事件がありました。

西ドイツ政府は、イスラエル政府に犯人の要求を伝えて交渉しましたが、イスラエルのゴルダ・メイヤ首相は、断固としてブラック・セプテンバーの要求を拒絶し、次にイスラエル軍特殊部隊が西ドイツ国内でテロリストを攻撃することを認めるよう西ドイツ政府に要求しました。

西ドイツはその要求を拒否しました。

その為、西ドイツとブラック・セプテンバーの銃撃戦となり、結局イスラエル選手11人が殺害されました。

この人質殺害という事態に対し、イスラエルのゴルダ・メイヤ首相は、「神の怒り作戦」を発動しました。

それは、ブッラック・セプッテンバーの絶滅のための殺害とパレスチナ過激派への報復爆撃でした。

パレスチナ過激派本拠地への爆撃は直ちに実施されました。

パレスチナ人200人が殺されました。

それ以後も、対ブッラック・セプテンバー作戦は、モサドによって粘り強く続けられ、7年後の1979年の黒幕のサラメ殺害で集結しました。

この間、PLOの本拠地であるベイルートに潜入する特殊作戦が敢行されましたが、これを指揮したのは後にイスラエルの首相になるエフード・バラクでした。

このゴルダ・メイヤ首相による「神の怒り作戦」の実施は、テロリストに『イスラエル人を標的にすれば、地の果てまで追いかけてきて復讐される』という恐怖感を植え付け、以後、対イスラエル人テロを強く抑制しています。

ナチスのユダヤ人虐殺を経験している70歳を越えた女性闘士ゴルダ・メイヤには、一人のユダヤ人であってもテロリストに殺されて復讐しなければ、再び全ユダヤ人が強制収容所に送られる事態の扉を開くことになるという強い危機感があったのでしょう。

日本の歴代首相が、「一人の日本人が拉致されているのに放置することは、いずれ全日本人の人権が蹂躙される事態の扉を開くことだ、従って、地の果てまで追いかけて同胞を解放し、同時に犯人に復讐する」、との信念をもちそれを実行していれば、北朝鮮工作員は日本人拉致を実行できなかったでしょう。

事実、2013年1月16日、アルジェリアの奥地である沙漠のイナメナスで遭遇したではありませんか、アルジェリア日本人質事件です。

もっとも、我が国の内閣は、一体、国民を救出するために、我が国は何を為すべきかを見つめず、関係各国に「人命尊重」のお願いをするのみでした。

そして、イナメナスで日本人十名が殺されても、我が国首相は、犯人に対し、報復するとも復讐するとも言わなかった。

つまり我が国は国民が何をされても怒らないと犯人にサインを送ったのです。

犯人は安心して、再び日本人をテロのターゲットにするでしょう。

この様に日本は「ミュンヘンの教訓」を活かせずにいます。

靖国に関し、尖閣に関し、今まで中国共産党に「宥和」した結果、ますますの増長を招き寄せています。

竹島に関し、慰安婦に関し、今まで韓国に「宥和」した結果、ますますの増長を招き寄せています。

北朝鮮による拉致を考えると、我が国の首相が、イスラエルのゴルダ・メイヤ首相の信念のほんの一部でも持っていれば、日本人拉致は為しえなかったでしょう。

1938年と1972年の二つの「ミュンヘンの教訓」は、二つとも我が国と国民にとって、切実であり死活的に重要です。

先日の安倍首相が行った韓国に対する大使の召還、スワップの延期等の決断は立派だったと思います。

|

2017年 1月14日

|

「駐日アメリカ大使館のキャロライン・ケネディ大使が離日のごあいさつのために天皇、皇后両陛下のおいでになる皇居を訪問された」との記事を読みました。

もうすぐ帰国ですね。

|

|

考えてみれば、ケネディ大使は20世紀の偉人の一人であるジョン・F・ケネディ大統領の長女であり、アメリカ民主党のカリスマの一人であったわけです。

そんなビッグネームであるキャロライン・ケネディ女史を日本大使に任命したのは、オバマ政権の「日本重視の表現」だったと言えるでしょう。

ケネディ大使 が着任されたのは2013年の11月19日でした。

当時は華やかな話題が先行していましたが、しばらくすると大使の不用意な「靖国発言」や「イルカ発言」が多くの日本人を傷つけ、怒りも買いましたね。

でも、よくよく調べてみると、当時のケネディ大使の日本での情報源であったのが首席公使のカート・トンとその妻・丸本美加でした。

ケネディ大使の「不確かな日本情報」についてはこの2人の責任が大きい。

案の定と言うか、アメリカ国務省側も日本での大使のトラブルに気づいたようで、ケネディ大使が日本に着任したわずか半年後の2014年の6月にトン夫妻を離日させました。

この決断は迅速・的確でよかったと思います。

ケネディ大使からはその後、不用意な発言が減り、ご家族とともに日本各地を訪問されたと言います。

沖縄の米軍基地の返還にも尽力され、オバマ大統領の広島訪問でも日本大使として尽力されたそうです。

ケネディ大使は在任期間3年のほとんどを日本で過ごされたそうです。

私などは1週間日本を離れただけでホームシックにかかってしまいます。

日本は大変暮らしやすい国ですが、それでもアメリカ人の大使にとってはアメリカが恋しかったと思います。

「よく頑張った!グッジョブ」でした。

そして最近ではYou Tubeへの「恋ダンス」でも親しみをもたれました。

https://www.youtube.com/watch?v=7xuXlpvWw1I

You Tubeへはその他にも「クリスマス」もありました。

https://www.youtube.com/watch?v=YN_cWAfJ1fU&feature=youtu.be

「ハッピーハロウィン!」もあったのですが探し出せませんでした。

それは、マリオの仮面を取ると安倍首相の仮面になり、それを取るとケネディ大使だったというものでした。

キャロライン・ケネディ大使、日本でのお勤め本当にご苦労様でした。

あなたは日米友好に大きく貢献されました。

日本国民の多くはあなたが日本大使であったことを喜び、名誉に思うでしょう。

ご無事でアメリカにお戻りください。

そしてまた機会があれば日本に遊びに来てください。

私たち日本人はその時きっと、「お帰りなさい日本へ!またお会いできてうれしく思います」と言って笑顔であなたを迎えるでしょう

最後に キャロライン・ケネディ大使のツィッターをご紹介します。

ツィッター環境にある方は日本語、英語のどちらでもツィートできます。

ぜひ、大使に離日のはなむけの言葉を贈ってあげてください。

https://twitter.com/carolinekennedy

|

2017年 1月11日

|

下の写真はとある友人の夫婦と二人の娘さんの写真です。

|

|

どの様な撮影テクを使ったのかは知りませんが、プリクラで撮したものです。

可愛いお父さんとお母さん、娘さん達もナント可愛いんでしょう。

・・・、でもそんなことはどうでもいいのです(ホンモノの顔を知っていますから)。

それよりも、50歳近くになっても大学生の娘とプリクラへ行き、こんな写真を撮って友人に見せる夫婦・・・・・・、うらやましい。

この御家族は本当に仲が良い。

だからプリクラでこんな写真も撮れるのでしょうね。

娘にこれだけ顔を近づけられる父親はそうはいませんよ。

|

| 2017年 1月10日 |

昨日は成人の日でした。

成人式の日には、毎年、どこかの都市で新成人の若者が暴れた等の報道があります。

そんな報道だけを見ていると、なんだかまるで日本の若者が無秩序になっているような印象を与えますが、そんなことはありません。

ほとんどすべての日本人の若者は、式典を晴れやかなものとして秩序正しくすごしています。

暴れるのは、どこぞの国から来た人たちか、あるいはその影響を受けてしまった、ごく一部の「気の毒な若者」たちだけです。

元来日本人という民族は、老いも若きも、あるいは子どもたちでさえも、非常に「秩序」を大切にする民族です。

なぜなら「秩序=和の心」だからです。

|

|

東日本大震災においてもアメリカのCNNは、「震災下でも日本人は文化に根ざす規律を持っている」と伝えました。

当時東京に滞在していた米コロンビア大学の日本研究者は、「略奪行為も、食料を奪い合う住民の姿もみられない。震災下の日本で守られる規律は、地域社会への責任を何より重んじる文化のたまものなのであろうか」と、大地震における日本人の対応を高く評価しました。

またロシア・ノーバヤ・ガゼータ紙は、ゴロブニン・タス通信東京支局長の記事を掲載し、東日本大震災の甚大な被害にも関わらず日本人が社会的秩序を失わず互いに助け合っていた姿を、「日本には最も困難な試練に立ち向かうことを可能にする“人間の連帯”が今も存在している」と絶賛しています。

ゴロブニン支局長は、震災を「第2次大戦直後の困難にも匹敵する」大災害だとしながらも、「重要なのは、他の国ならこうした状況下で簡単に起こり得る混乱や暴力、略奪などの報道がいまだに一件もないことだ」と加えています。

震災当日公共交通が止まってしまいました。

都内で働くサラリーマンは、帰宅の足を奪われました。

ゴロブニン支局長は、その東京で、「人々は互いに助け合っていた。レストランや商店はペットボトル入りの飲料水を無料で提供し、トイレを開放した」と「驚きをもって」伝えています。

平時における市民の姿は、世界中どこの都市でも変わりはないのです。

ニューヨークでもロサンゼルスでも、パリでもロンドンでも上海でも、立ち並ぶショップの前に人々が群がり、道行く人々は笑顔で会話を弾ませ、ビジネスマンは忙しそうにカバンを持って歩いています。

平時の姿は世界中どこの都市も同じです。

けれど一朝事あったとき、そうした人々の姿は一変します。

ロスの地震、メキシコの地震、四川の地震等々、それまでは普通の市民だった人々が暴行、窃盗、強盗、強姦魔の集団と化しました。

哀しいことですが、これが世界の現実です。

ところが日本では、あれだけの地震、津波、原発による被害にもかかわらず、国民は実に整然としていました。

当時の民主党の菅内閣の対応は、まさに無能そのものだったし、世界各国ならとっくの昔に民衆の暴動が起こっても不思議がないくらいに酷いものでしたが、日本国民は冷静に秩序を保ちました。

そうそう、随分以前になりますが、国民年金問題で国会が空転していたときにイギリス人の友人が「もうそろそろ暴動が起きるのじゃない?」と言うのです。

年金問題があると紳士の国であるイギリスでさえも暴動が起きると言うのです。

私は「日本では絶対に暴動は起きないよ」と返事をすると、

「日本人はバカなのか?、それとも日本は独裁国なのか?」と言うので、

「それは日本人がおとなしくて、秩序を知っているからだ」と答えた覚えがあります。

彼らからするとあの年金問題は暴動が起きてもおかしくない状態だったのでしょうね。

これこそが、日本人が本来持つ品格であり、日本民族のDNAにしみこんだ優秀性、あるいは特異性です。

それが事実であり、いまや世界がそれを認めています。

認めようとしないのは、特亜と呼ばれる三国と、日本国内にいてその三国の人たちの影響を受けた残念な日本人と、その三国の出身者たちくらいです。

考えてみれば、鎖国をし、諸侯が治める藩に別れ、まさに地方分権政治そのものであった日本が、黒船来航とともに国内をあっという間に統一させ、そのわずか27年後には日清戦争で「眠れる獅子の大国」とみなされていた大清帝国を打ち破り、続いてその10年後には、20倍の国力を持つ大国ロシアと互角に戦って勝利を収め、更にそれから10年後には第一次世界大戦に参戦し、太平洋の国々を領土に治めて善政を敷いただけでなく、講和会議の席上、世界ではじめて日本が「人種の平等」を公式に説きました。

大東亜戦争で日本はなるほど国土を焼土と化しました。

けれどアジアの国々はおろかアフリカの諸国に至るまで西欧の植民地支配を脱しています。

植民地支配下にあった諸国が独立を手に入れることができた背景には、まちがいなく日本の勇気ある活躍がありました。

国土を焼土と化し、まさに瓦礫の山となった日本は、戦後すぐの時点では世界の最貧国でした。

ところが超のつく貧乏国となった日本は、わずか10年後に国土の建設復興の多くを終わらせると、さらにその10年後には高度経済成長を遂げ、世界の経済大国の仲間入りを果たし、さらにはGNP世界2位の世界の強国となり、いまや世界の債権国となっています。

短期間にこれだけの成長を遂げた国は人類史上他に類例がありません。

いま、世界中で日本製品といえば高品質の代名詞です。

日本人といえば、礼儀正しく信頼できる人種の代名詞です。

おかげで日本人を偽装する人種まで登場しているくらいです。

なぜ日本人が優秀なのか。

その理由は、日本人が「秩序」を大切にする「和の民」だからでしょう。

なるほど制限速度40キロの道路を時速50キロくらいで走ったりするのも日本人だけれど、それは「きまり」を大切にするというよりも「交通の流れ」、すなわち「秩序」を大切にしているからです(な~んてね)。

それが証拠に速度違反で白バイに捕まると、たいていの日本人は理不尽だと思いながらも、頭をかきながら素直に反則切符をもらいます。

日本は、大東亜戦争によって国家が解体された昭和20年から昭和27年までの間、独立した国家ではありませんでした。

当時の日本は、「連合国統治領日本」という「エリア」でした。

その間日本の支配者となったGHQは、日本の憲法や政治、教育を根本から解体し、愛国心は悪、国を守る思想は悪、公徳心を持つこと、伝統や文化を大切にすることも悪だという認識を日本国中に広めました。

逆らう者は容赦なく公職追放されました。

そして日本には、人間として国家として、万国共通の「あたりまえ」の常識さえも非常識とされるレールが敷かれました。

レールが敷かれたのは、たったの7年間の占領統治時代です。

けれどそのときに敷かれたレールを、後生大事に60年以上も守り続けているのも日本人です。

なぜなら日本人は「秩序」を重んじ「和」を大切にするからです。

たとえ理不尽であっても、たとえ間違っていても、いったんそれが「秩序」として確立されたなら、それを守ろうと精一杯努力します。

けれどそのことが結果として、日本社会を「破壊」と「闘争」のルツボに引き入れ、大震災という災難からの復興さえもままならない様相を招いているなら、もうそろそろ日本は、日本社会の秩序の根幹となっているそのレールを敷き直す時期にきていると思います。

日本人が持っている本来の美質と社会のルールが齟齬をきたし、それが修復不能なまでに社会を混乱させ、日本社会の発展さえも犠牲になっているのです。

いま私たちに必要なことは、日本人として父祖から受け継いだ日本の心を取り戻し、日本社会のルールそのものを変革することだと思います。

|

2017年 1月8日

|

昨日書こうと思っていたのですが、政治的なことはなるべく書きたくなくて・・・。

でも、考えてみると『コレって政治的なこと?』と思い直して書くことにしました。

今日は少し長くなります。

菅義偉官房長官は一昨日、韓国・釜山の日本総領事館前に慰安婦像が設置された国際法違反行為への対抗措置として、

(1)駐韓日本大使と在釜山日本総領事の一時帰国

(2)日韓通貨交換(スワップ)協議の中断

(3)ハイレベル経済協議延期

(4)総領事館職員による釜山市関連行事への参加見合わせ

以上の4項目を発表しました。

この日本政府の対応は、国際常識に沿った迅速かつ毅然としたものでした。

歴代の内閣で韓国に対してこれほどの措置をとった内閣はありませんでしたね。

安倍首相も堪忍袋の緒が切れたのでしょう。

韓国は各種の「反日カード」を切ってきたがもう甘えは許されない。

もうこれ以上は騙されないし、譲歩もしてほしくない。

|

|

日韓両政府は一昨年末の合意で慰安婦問題を「最終的かつ不可逆的に解決」と確認しました。

日本は10億円拠出など着実に履行していますが、韓国はソウルの日本大使館前と釜山の日本総領事館前の慰安婦像設置を黙認しています。

慰安婦像設置が黙認され、拠出した「10億円」がそのままでは、日本は詐欺の被害に遭ったようなものです。

今回の措置は日本国民の怒りそのもので、これに反対する国民はいないでしょう(?)。

日本人は情け深く、優しい民族だとつくづく思います。

韓国には何度も煮え湯を飲まされ、騙され、お金を出し・・・、もうこれ以上の我慢はしたくありません。

日本人は余りにも韓国人(朝鮮人)を知らなすぎます。

友人からのメールをご紹介しましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(略)

私は韓国に住んでいましたし、その前は欧州4カ国で多くの韓国人と接してきました。

誓って断言できます。

彼らのねじ曲がった根性、異常な自尊心、何の取り柄も無いくせに上から目線で、根拠のない自信、虚栄心を満たすためならどんな汚い手も使う、日本へのコンプレックスの塊、超自己中心的な性格で反省をしない、約束の9割は守らない、息をするように嘘をついてばれると逆切れする、日本人相手なら犯罪を犯しても栄誉だと思っている・・・・・等の噂はすべて事実です。

もちろん一部の女性や知識人はまともに付き合える人もいますが、これは基本的に海外に住んだことのある韓国人です。

韓国人は日本人が思う以上に反日で狂った愛国主義者です。

「キムヨナ性格悪い」と言えば「ウリ(我らが)ヨナになんて事言うんだ!」と「誰よりも大切だ」と数秒前に言った相手にさえキレます。

国家の宝ヨナが日本の親友より大切なのです。

彼らの異常なヒステリーはフランス人の学者も「韓国人独特の症状は唐辛子のカプサイシンの影響」とし2007年からキムチの輸入を禁止しました。

アメリカでも韓国人の民族疾患として火病を取り上げましたし、彼らの特異なヒステリーと自己に甘く他者に攻撃的な性格は批判の的です。

韓国の人気製品、お菓子、飲み物、漫画、アニメ、おもちゃ、ジーンズ、ブランドのいちごや和牛、レストラン(店名、内装丸ごと)何百何千という日本のコピー製品をいっさいコピーと認めず、それを「日本がまねした」という神経には驚きを通り越して呆れ果てます。

ぱくってる韓国に勝訴判決を与える韓国の裁判所の倫理はヨーロッパの国々もあきれています。

韓国のすべてが他の先進国の理解の範疇を超えています。

彼らが何故これほどおかしな精神構造なのかは、一説に親子・近親者で子供をつくって血が濃すぎるから知能障害の一種であるとか、先に述べたカプサイシンの興奮作用のせい、中国の属国が長かった屈辱の歴史で根性がねじ曲がってモラルが欠如した、など色々言われてますが、どれも医学的に信憑性に欠けます。

他の民族も辛い歴史を持ち辛い食べ物を食べてますから。

いずれにせよ類まれな劣悪民族だということです。

(略)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

こんな事を書いては皆様からお叱りを受けるのですが、私も大学院で韓国人を教えてきましたが上気の友人のメールの通りです。

日本人は優しすぎます。

韓国人をもっと知らなければなりません。

「韓国人の中にも良い人はいる・・・」なんて甘い!

外国で暮らしている日本人の子供達が韓国人によって如何に苦しめられているかを知っている人は少ないでしょう。

私もかってはそうでしたが、韓国人を何も知らない一般の日本人からすれば、韓国人は考えも付かない程に酷いことを言ったり書いたりしていると思われるでしょうが、韓国人を理解しようとすればするほど、知れば知るほど、韓国人の振る舞い、思考パターンや行動は通常の日本人(だけではないのですが)の理解力と常識では到底理解不能と思われるほどのものです。

本当にネタでは無く、思わず「嘘だろっ」と笑ってしまえる程です。

今後、韓国は慰安婦合意を破棄することでしょうね。

もうしたと言ってもいいと思います。

ですが、韓国は、合意を破棄「する」とは絶対に言いません。

「日本が破棄した」、「日本が私たちに破棄・さ・せ・た」と主張するでしょう。

いつもの、「韓国を主語として使わない」やりかたです。

「慰安婦像を設置するのは合意違反ではない。日本が像に文句を言うのが合意違反だ」とする超理屈をリアルで言い出すでしょう。

「韓国が合意違反するのは正当な権利で、日本がそれを指摘することこそが不当なことだから、真の合意違反は日本だ」とでも言い出すでしょう。

その証拠に、今日のハンギョレ紙は社説で「日本の対応は不適切を超え、盗っ人たけだけしいに近い。理解しがたい」と断じた。

「日本政府は元慰安婦被害者に対する法的責任認定をはじめ、絶対に必要な措置をとらなかった」とし、慰安婦問題をめぐる日韓合意に「根本原因」があり、「日本政府がこれを直視せねばならない」と主張しています。

「日本は報復措置を即刻止めるのが当然」とし、韓国側の合意に反する動きやウィーン条約違反は問題視していません。

また、中央日報は「葛藤、国益中心に解こう」と題した社説で、釜山の慰安婦像を設置したのは「韓国政府ではなく市民団体だ」と指摘し、責任を政府から市民団体にすり替えました。

「韓国当局は防ごうとしたが爆発寸前の世論に押された。これを勘案せずに即刻、大使召還という超強硬手段をとったことで日本政府は両国間の葛藤をあおった」と批判しています。

やっぱりね。

|

|

|

瀬戸さんにいただいたLD(レーザーディスク)プレイヤーのお陰で毎日懐かしいレーザーディスクを見ています。

「こんなLDも持っていた」、「このLDは懐かしい」と見飽きません。

まだまだあるので当分はLD三昧の日が続きそうです。

当時(約20年前?)は動くジャズプレイヤーを見るにはコンサートやライブに行くか、ほんの僅かな映画にジャズプレイヤーとして脇役で出ているのを見るよりしょうがありませんでした。

ですから、LDで動くビル・エバンスを、デューク・エリントンを、トニー・ウイリアムスを見た、只それだけで感動しました。

今ではDVDだけでなく、You Tubeでは無料で多くの動くプレイヤーを見ることができます。

私は以前にパイオニアの「CLD-100」というプレイヤーを使っていました。

CLDという型番が示すとおりCDも再生出来るコンパチプレイヤーでした。

瀬戸さんからいただいたプレイヤーは「LD-X1」で、型番が示すとおりレーザーディスク専用プレイヤーで、しかも最上級機です。

|

CLD-100 |

LD-X1 |

お正月にプレイヤーをセットして初めてレーザーディスクを見た(聴いた)とき・・・、ショックでした。

『こんなに荒い映像だった?』

と思ったのです。

私が使っていた「CLD-100」はコンパチ、いただいた「LD-X1」はレーザーディスク専用機、だからいぜんよりも綺麗に映ると思っていたのに・・・。

レーザーディスクは当時(30年くらい前?)日本ビクター(今のJVCケンウッド)の開発したVHD(VHSではありませんよ)陣営と販売競争を繰り広げました。

ビクターはビデオデッキ市場でVHS方式を広めた実績があり、レーザーディスクは採用メーカー数では13対1と圧倒的に不利でした。

しかし、映像ディスクはビデオデッキと違い再生専用で録画ができないことから、当初はビデオデッキよりも高画質を求めるマニア向けの規格となりました。

水平解像度が240本程度だったVHDに対し、レーザーディスクは400本以上と高画質であったことに加え、ピックアップがレーザーによる非接触式のため、プレーヤーで再生した事が原因のディスクの劣化が無いことから、レーザーディスクの方が圧倒的に優勢でした。

その為、レーザーディスクは高価でしたが音楽・映画マニアには買われた人が多かったのではないでしょうか。

それなのに・・・、こんなに映りが悪かったとは・・・。

それもそうですよね、当時はブラウン管のテレビでした。

それからはプラズマテレビは駆逐され、今では液晶テレビでも4Kどころか5Kも販売されているのですからね。

更には8K(?)も売りに出されそう。

時代の移り変わりとは恐ろしいものです。

人による技術の進歩は止まるところを知りません。

記憶媒体一つをとってもそうですよね。

今では、フロッピーディスクは死語になってしまいましたね。

その後、CD・DVD・MOと変化し、フラッシュメモリ・・・。

大工集団 欅では外付けのHDを6台使ってきましたが、今では8TBのNASを使っています。

3.5インチのフロッピーディスクの容量は2HDディスクで1.44MBでした。

1TBは1MBの1.000,000倍ですから、大工集団 欅の8TBのNASは5,555,555倍の容量があることになります。

凄い時代になったものですね。

でも、8TBもあるNASをもう5TBほど使っているのですから・・・ 、イヤハヤ凄い時代になったものです。

歳をとるということは過去を知ることなんでしょうね。

・・・当たり前ですね。

|

2017年 1月6日

|

お正月も終わり、今年一年のお仕事もスタートされたと思います。

お正月にはおせち料理を召し上がったことと思いますが、今日は「食文化」について書いてみようと思います。

|

我が家の今年のおせち料理

|

「身体をつくり上げる基本は、食べること!」と言われていますよね。

では住んでいるところによって食が違うことに気づかれているでしょうか。

良い街かどうかは、良い食生活ができる街かどうかも重要な項目になるのではないでしょうか。

食材にこだわった高級店だけでなく、美味しくて安い庶民的な店もある、という多様性が街にはあるべきでしょう。

確かに東京にある三つ☆の寿司屋さんも良いかもしれませんが、私のような庶民が行く廻る寿司店でも美味しい店でなければなりません。

そんな中で世界的な潮流として注目されているのが、地元産のオーガニック(有機)な食材を使ったローカルフードです。

逆にマクドナルドのようなファストフードは完全に劣勢のようですね。

今、先進国の都市生活者の食に対する意識は、大きく変わってきているそうです。

アメリカでは、ニューヨークのブルックリンやオレゴン州・ポートランドがこの流れを牽引しているのだそうです。

オーガニックやローカルを謳ったレストランに人気が集中していて、なんとマンハッタンのビルの屋上で作られているハチミツもあるそうです。

では、日本ではどうでしょう。

食文化が豊かな街を判断する指標として

・庶民的な店でうまい料理やお酒を楽しんだ

・地元でとれる食材を使った料理を食べた

・地酒、地ビールなど地元で作られる酒を飲んだ

・ミシュランや食べログの評価の高いレストランで食事した

の4つで、国内134の都市を調査した結果をみました。

その結果は・・・・・?

1 金沢市

2 那覇市

3 山形市

4 盛岡市

5 青森市

6 静岡市

7 武蔵野市

8 松江市

9 高知市

10 長野市

やはり、1位は「金沢市」でした。

私が「やはり」と書いたのには理由があります。

昔、東京に住んでいた頃に今ミシュランで三つ☆となっている寿司屋へ友人と入ったときのことを思い出したのです。

その店の大将は注文するたびに「このネタは○○で採れた生きの良いものだ!」とか、「これはそこいらの○○じゃない、□□だ!」と言いながら寿司を握るのです。

私はそれほど美味くは思っていなかったのですが、何しろ田舎者ですから『東京では寿司にも蘊蓄があるんだなー』と思って聞いていました。

友人が「金沢出身のオマエは何が食べたい?」と聞くので「鯖」と答えると、大将は「鯖ねぇー?握りたくねぇなー」と手を休めました。

「鯖、そこにありますよ」と言うと、「お客さん、金沢の人なんですか? それ、早く言って下さいよ」と言われました。

その大将によれば「金沢人ほど舌の肥えた人はいない」そうです。

金沢人の私にはそれまで話していた蘊蓄が恥ずかしいとまで言われました。

・・・こんな経験をしていたので、食文化が豊かな街の1位は「金沢市」と思ったのでした。

吉祥寺を擁する7位「武蔵野市」以外は、すべて首都圏・近畿圏以外の地方都市がトップ10を占めています。

金沢市を評価した人が選んだ個別の選択肢では「地元でとれる食材を使った料理を食べた」「地酒、地ビールなど地元で作られる酒を飲んだ」が1位でした。

トップ10に入った地方都市も、概ねこの2項目のスコアが高く、ランキングを押し上げています。

一方、首都圏・近畿圏で上位に食い込んだ都市は、たとえば11位「大阪市北区」や12位「目黒区」13位「港区」のように、「ミシュランや食べログの評価の高いレストランで食事した」のスコアが高いことが理由でした。

都会の人達は可愛そうですね。

自分の舌よりもミシュランや食べログの評価を信じているのですから。

7位の「武蔵野市」のように都市近郊の街では、「庶民的な店でうまい料理やお酒を楽しんだ」のスコアが地方都市よりも高いのが特徴となっています。

レストランや居酒屋等の飲食店の多様性がある、つまり客層・価格帯・ジャンルのレンジが広く、数が多いことが反映されているのでしょう、人が多いですかね。

欧米では、どこの都市に行っても地元産のクラフトビールを飲めますし、地ワインもよく見受けられます。

地産地消型の食生活は、健康的で、環境負荷が小さいだけでなく、ローカル経済を支え、地元への誇りと愛着を育てます。

美味しいローカルフードがあるかどうかは、都市を評価する大きなポイントに間違いありません。

都市の魅力という点において、食はまた、観光の切り札にもなります。

スペインのバスク地方のサン・セバスチャン市は、地元の食材を使ったピンチョスがうまい庶民的なバルが軒を連ねていると同時に、世界最先端の料理を提供するミシュランの星つきレストランがいくつもあり、人口わずか18万人の地方都市ながら、世界一の美食都市と言われ、世界中から観光客を集めています。

日本の地方都市も、そうした方向を目指すことで新しい活力を生むかもしれません。

なお、上記の調査結果は『本当に住んで幸せな街』(光文社新書)より引用しています。

|

2017年 1月3日

|

|

本年も大工集団 欅を宜しくお願い致します。

喫茶大工集団 欅は今日から営業を始めました。

今年も1本竹の門松を飾りました。

|

|

実はこの門松の材料はお客様からのいただき物なのです。

竹は田中さん

松は中山さん

葉牡丹は高木さん

私たちが買い求めたのは飾り物だけなのです。

そもそもこの1本竹の門松を教えてくれたのもお客様でした。

こうしてみると、大工集団 欅の門松はお客様のご厚意の集合体なんですよね。

今年のお正月は雪もなく天気にも恵まれました。

初詣にお出掛けになった人も多いのではないでしょうか。

私たちは毎年大晦日の夜は家内の実家に押しかけます。

年越し蕎麦やご馳走を紅白歌合戦を見ながら食し、新年を家内の実家で迎えます。

お父さん・お母さん・姉弟に「新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。」と形通りの挨拶をして、除夜の鐘を聞いてから吉野の家に帰ってきます。

普段は鶴来の白山比咩神社の横を通って帰るのですが、元旦だけは遠回りして帰ってきます。

何故かって?

白山比咩神社への参拝客の車で渋滞になっているためです。

私たちも渋滞の後ろについて初詣をすればよいのかもしれません。

毎年家内に「どうする?」と一応は尋ねるのですが・・・。

私たちの初詣は1月の第一木曜日、大工集団 欅の定休日です。

さて、皆様はお正月をどの様にお過ごしになりましたか。

私たちは12月26日に書いた瀬戸さんからいただいたLD(レーザーディスク)プレイヤーを元旦にセットしてLD鑑賞をしました。

|

右上にCDレコーダーのPRO-500に代わってLD-X1を置きました。 |

LDは友だちに貸して返ってこない物や、処分してしまった物など枚数はかなり少なくなっていますが、レコード棚に『レコードに混ざってあるハズ』と探してみました。

ありました、ありました、100枚ほど見つかりました、まだまだあるハズですが、とりあえずコレを聴きましょう(?)、見ましょう(?)。

選んだのはアート・ペッパーの『光と影』でした。

『光と影』はペッパーが薬物中毒者の施設で過ごした後、1974年に音楽活動に復帰し、ふたたび精力的にライブやレコーディングをおこなっている事などが本人のインタビューを交えて見られます。

彼は(も)3番目の妻であるローリーと巡り会わなかったなら、あのような幸せな晩年は送れなかったでしょうね。

私は今年も家内を大切にします。

|

|

|

|

|